「人手不足が原因で会社が倒産するなんて、本当にあるの?」

「どうすれば人手不足による倒産を防げるのか、具体的な方法を知りたい。」

そう思う方もいるかもしれません。

実際、労働力不足は企業経営に深刻な影響を及ぼし、倒産のリスクを高める要因となっています。特に中小企業にとっては、適切な対策を講じない限り、経営の安定を脅かす大きな問題です。

本記事では、人手不足がどのように倒産につながるのか、そのメカニズムを解説します。また、倒産を防ぐための8つの具体的な対策を紹介し、企業が直面する課題に対処するためのヒントを提供します。

労働力不足を脱却したいと考えている方はぜひご覧ください。

■目次

人手不足の現状と倒産の推移

人手不足は多くの企業にとって深刻な経営課題であり、事業継続を脅かす大きなリスクです。

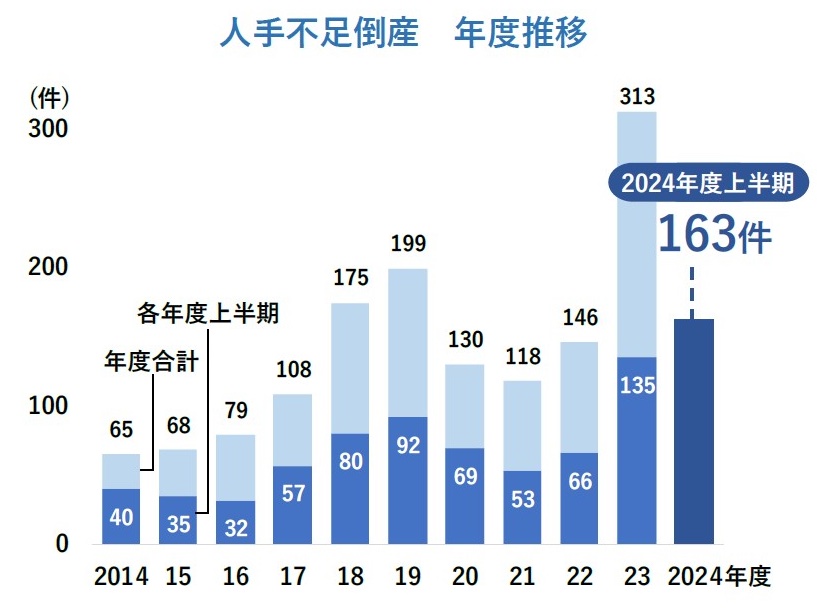

帝国データバンクの調査によると、2024年度上半期(4-9月)の「人手不足倒産」は163件に達し、2年連続で過去最多を更新しました。2023年度の年間倒産件数(313件)を上回るペースであり、人手不足の深刻さを物語っています。

(出典元:人手不足倒産の動向調査(2024年度上半期))

賃上げの機運が高まる中で労働市場の流動化が進み、人手不足倒産が増加しているのが現状です。企業の人手不足感は依然として高く、労働条件が厳しい小規模事業者を中心に、今後も高水準で推移すると予想されています。

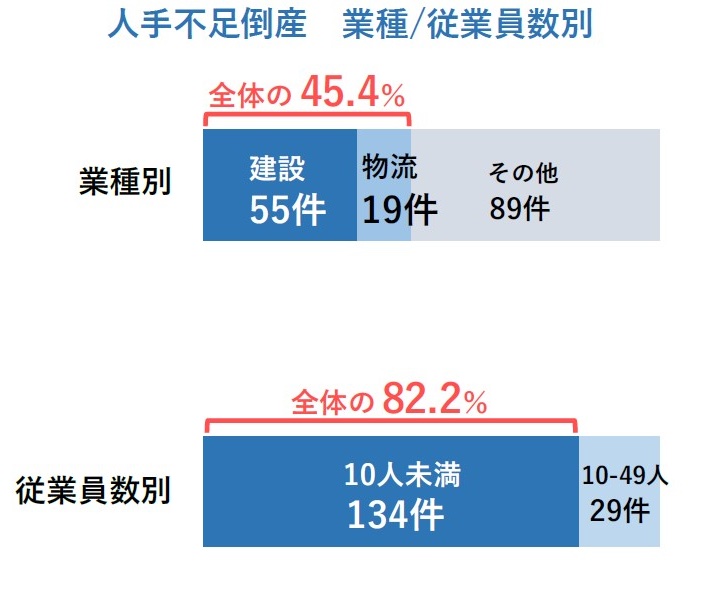

人手不足倒産とは、従業員の退職や採用難、人件費の高騰など、人材確保の困難さが原因で倒産に至ったケースを指します。2024年問題の対象となる建設業や物流業、そして飲食業で増加が目立ち、その多くは従業員10名未満の小規模事業者です。

(出典元:人手不足倒産の動向調査(2024年度上半期))

人材の確保と定着は企業の持続的な成長に不可欠です。人手不足という課題にどう向き合い、事業を継続していくのか、経営者は難しい舵取りを迫られています。

人手不足による企業に対する3つのダメージ

人手不足は、企業の業績や将来に深刻なダメージを与えます。人手不足が企業にどのような影響を与えるかを理解し、具体的な対策を検討するうえで役立つでしょう。

ここでは、人手不足による企業に対する以下の3つのダメージを紹介します。

- 業務運営への支障と生産性低下

- 労働環境の悪化とモチベーション低下

- 技術やノウハウの引き継ぎの困難化

業務運営への支障と生産性低下

人手不足は業務運営に大きな支障をきたし、生産性低下に直結します。十分な人員がいないと、各従業員の負担が増加し、残業や休日出勤が増えるでしょう。残業や休日出勤が増える状態では、従業員の集中力は低下し、ミスが増える可能性が高まります。

企業全体の生産性が低下し、売上減少や顧客離れにつながります。生産性低下は企業の競争力低下に直結するため、早急な対策が必要です。

労働環境の悪化とモチベーション低下

人手不足は従業員の労働環境を悪化させ、モチベーション低下を招きます。人員不足によって一人当たりの仕事量が増加すると、長時間労働や過重労働が常態化しやすくなります。

十分な休息が取れないことで、従業員は慢性的な疲労感や倦怠感を抱え、仕事への集中力が低下するでしょう。このような状況下では、仕事に対するモチベーションが低下し、離職につながる可能性が高まります。優秀な人材の流出は企業にとって大きな損失であり、人手不足をさらに加速させる悪循環に陥る危険性があります。

技術やノウハウの引き継ぎの困難化

人手不足は企業における技術やノウハウの引き継ぎを困難化します。ベテラン従業員が退職する際に、後任の従業員に十分な指導や教育を行う時間が不足すると、貴重な技術やノウハウが失われます。

たとえば、特定の機械の操作方法や、長年の経験にもとづいた顧客対応のノウハウなどは、文書化することが難しく、OJTをつうじて継承されるケースが多いです。しかし、人手不足の状況下では、ベテラン従業員が後進の育成に時間を割くことが難しく、結果として技術やノウハウが失われ、企業の競争力低下につながるでしょう。特に、高度な専門知識や技能が必要な業種では、この問題は深刻です。

人手不足が加速した4つの理由

深刻化する人手不足の背景には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。ここでは人手不足が加速した以下の4つの理由について解説します。

- 少子高齢化の影響

- 労働市場の需給バランスの崩壊

- 働き方の多様化

- 人材のミスマッチ

それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

少子高齢化の影響

日本の少子高齢化は、人手不足の大きな要因の一つです。出生率の低下と平均寿命の伸びにより、生産年齢人口(15歳から64歳までの人口)が減少の一途を辿っています。そうした労働力供給の減少に直面し、企業は必要な人材の確保が難しくなっています。

高齢化が進むにつれて、医療や介護といった分野での人材需要は増加する一方、担い手となる若い世代は減少していくため、需給ギャップは拡大しています。少子高齢化は、長期的かつ構造的な問題であり、その影響は今後も続くことが予想されます。企業は人材確保のための抜本的な対策を講じる必要があるでしょう。

労働市場の需給バランスの崩壊

経済の回復や好景気によって、企業の求人数が増加する一方で、労働力供給が追いついていない状況が続いています。労働市場における需給バランスの崩壊を招いている状況です。

特に、ITエンジニアといった専門人材は市場価値が高く、高待遇を提示する企業への転職が増加しています。需給バランスの不均衡は、賃金上昇圧力にもつながり、企業の収益性を圧迫する可能性があります。また、人材不足は企業の成長を阻害する要因となる可能性もあり、経済全体への悪影響もあるでしょう。

働き方の多様化

近年、ワークライフバランスの重視や、個人の価値観の多様化に伴い、働き方の選択肢が広がっています。フリーランスやパートタイム、派遣社員など、非正規雇用を選択する人が増加しており、正社員として働くことを希望する人が減少傾向にあります。

また、副業や兼業といった働き方も一般的になりつつあり、一つの企業に専念する働き方以外にもさまざまな選択肢が出てきている時代です。企業にとって正社員の採用がさらに困難になることを意味し、人手不足に拍車をかけているでしょう。多様な働き方に対応した雇用制度や人事戦略を構築する必要性に迫られており、従来の雇用形態にとらわれない柔軟な対応が求められています。

人材のミスマッチ

求職者のスキルや経験と、企業が求める人材要件との間にミスマッチが生じていることも、人手不足の一因です。企業は即戦力となる人材を求める傾向が強い一方で、求職者は必ずしも企業のニーズを満たすスキルや経験を持っているとは限りません。

デジタル化の進展に伴い、ITスキルやデータ分析能力など、新しいスキルが求められるようになっていますが、スキルを習得した人材が不足している現状です。ミスマッチは、採用活動の長期化や、採用コストの増加につながり、企業の負担を増大させています。

企業は、社内研修や教育プログラムなどをつうじて、必要なスキルを育成する取り組みを強化する必要性が高まっています。

人手不足が深刻になっている業界

人手不足は、すべての業界で共通の課題ですが、深刻な状況に陥っている業界が存在します。業界が抱える課題を理解することで、人手不足問題の深刻さを深く理解し、効果的な対策を考えるきっかけになるでしょう。

ここでは、人手不足が特に深刻になっている3つの業界を解説します。

- 運送、物流業界

- 飲食業

- 建設業

それぞれの業界の現状を見ていきましょう。

運送、物流業界

運送、物流業界は、慢性的な人手不足に悩まされています。EC市場の拡大に伴い、宅配便の需要は増加の一途を辿っていますが、ドライバー不足は深刻な状況です。長時間労働や厳しい労働環境が敬遠され、若年層の入職が少ないことが要因の一つです。

また、高齢ドライバーの引退も相次いでおり、人材不足に拍車をかけています。ドライバー不足は、物流の遅延やコスト増加につながり、経済活動全体に大きな影響を与えるでしょう。

飲食業

飲食業も深刻な人手不足に直面しています。労働環境の厳しさや長時間労働、低賃金が原因で、他の業種と比べて離職率が高い傾向にあります。従業員が長く働き続けることが難しく、結果として人手不足が慢性化している状況です。

また、飲食業界では、深夜や早朝の勤務、休日出勤が多く、労働条件が厳しい点が人手不足の一因です。

建設業

建設業も長年にわたり人手不足が続いています。高齢化による熟練労働者の減少に加え、若年層の入職が少ないことが大きな課題です。建設現場は、肉体的に大変な仕事が多く、危険な作業も伴うため、敬遠される傾向にあります。

また、建設プロジェクトは期間が限られていることが多く、雇用の不安定さも人材確保の難しさにつながっています。人手不足は、建設プロジェクトの遅延やコスト増加を招き、インフラ整備や都市開発に影響を与えるでしょう。

人手不足で会社が倒産する3つのパターン

人手不足で企業経営を圧迫し、最悪の場合には倒産に追い込まれるケースも少なくありません。自社が同様の危機に陥るリスクを認識し、適切な対策を講じる重要性を理解できるでしょう。

ここでは、人手不足が原因で会社が倒産する3つの代表的なパターンを解説します。

- 従業員が退職して、業務が回らない

- 求人に応募する人が少なく、人材が確保できない

- 人件費の上昇により、運転資金が不足する

それぞれの倒産パターンについて、詳しく見ていきましょう。

従業員が退職して、業務が回らない

少数の従業員で事業を運営している企業では、一人でも従業員が退職すると、業務が回らなくなる可能性があります。たとえば、営業担当者が退職した場合、新規顧客の獲得が難しくなり、売上減少に直結します。

また、技術を持つ従業員が退職した場合、製品の品質低下や生産性の低下につながる可能性もあるでしょう。後任の育成が間に合わない場合、事業継続が困難になるケースも考えられます。

求人に応募する人が少なく、人材が確保できない

慢性的な人手不足の状況では、求人を出しても応募者が集まりにくいです。労働条件が厳しい業界や、地方の中小企業では、採用活動が難航する傾向にあります。

応募者が集まらないと、欠員補充ができず、既存の従業員の負担が増加し、さらなる退職につながるという悪循環に陥る可能性があります。また、事業拡大の機会を逃したり、新しいプロジェクトに着手できなかったりするなど、企業の成長を阻害する要因にもなるでしょう。

人件費の上昇により、運転資金が不足する

人材確保のために、賃金を引き上げたり、採用コストをかけたりすることで、人件費が上昇し、企業の財務状況を悪化させる可能性があります。資金繰りが厳しい中小企業にとって、人件費の上昇は大きな負担です。

人件費の上昇が収益を圧迫し、運転資金が不足すると、設備投資や新規事業への展開が難しくなり、企業の競争力低下につながる可能性があります。最悪の場合、資金ショートを起こし、倒産に追い込まれるケースもあるでしょう。

人手不足で倒産する状況を防ぐ8つの対策

人手不足による倒産を防ぐには、適切な対策を組み合わせて実施する点が重要です。ここでは、実践できる具体的な対策を8つ紹介します。

- 外部のプロ人材を活用する

- 正社員以外の雇用を増やす

- 業務プロセスの見直し、無駄な仕事を減らす

- ITツールの導入し、業務を効率化する

- リモートワークやフレックスタイム制度など働き方の改革

- 福利厚生の充実

- 採用条件の見直し

- 既存の従業員に対してスキルアップ

紹介する8つの対策について具体的な実施方法と期待される効果を見ていきましょう。

外部のプロ人材を活用する

業務に精通したプロ人材を活用することで、即戦力として人手不足を補えます。 特定の業務や専門分野に特化した人材を必要な期間だけ採用することで、コストを抑えながら高い専門性を獲得できます。フリーランスや業務委託契約での採用、人材派遣会社の活用などです。

ただし、単なる人材の補充ではなく、その専門知識やスキルを社内に還元し、組織全体の能力向上につなげる点が重要です。

正社員以外の雇用を増やす

パートタイマーやアルバイト、契約社員など、多様な雇用形態を活用することで、慢性的な人員不足を解消できます。シニア層や主婦層など、フルタイムでの勤務が難しい人材も採用の対象となり、人材確保の幅が広がります。ただし、雇用形態による処遇の差が大きくなりすぎないようにする点が重要です。

業務プロセスの見直し、無駄な仕事を減らす

人手不足は、これまでの業務プロセスを見直す好機でもあります。すべての業務を確認し、必要性や効率化の方法を検討するのです。慣習的に続けている業務や重複した作業などを見直すことで、大幅な効率化が期待できます。

具体的には、以下のような取り組みが効果的です。

- 会議の回数や時間の削減

- 報告書や申請書類の簡素化

- 承認プロセスの簡略化

- 定型業務の標準化

効率化によって生まれた時間は、付加価値の高い業務に振り向けることで、生産性の向上につながります。

ITツールの導入し、業務を効率化する

デジタル化による業務効率化は、人手不足対策の一つです。特に定型的な事務作業や単純作業は、ITツールの導入により大幅な省力化ができます。たとえば、以下のようなツールの導入が効果的です。

- RPA(業務自動化ツール)

- クラウド会計ソフト

- 勤怠管理システム

- コミュニケーションツール

導入に際しては、現場の意見を十分に聞き、使いやすさや効果を重視したツール選定が重要です。また、段階的な導入と十分な研修期間の確保により、スムーズな定着を図れるでしょう。

リモートワークやフレックスタイム制度など働き方の改革

多様な働き方を認めることで、優秀な人材の確保と定着を図れます。リモートワークの導入により、通勤時間が削減され、生産性向上や地理的制約のない採用が可能です。

フレックスタイム制度と組み合わせることで、ワークライフバランスの向上にも貢献します。制度導入には、適切な評価制度の整備や、セキュリティ対策、コミュニケーション方法の確立など、慎重な準備が必要です。

福利厚生の充実

充実した福利厚生は、人材の採用と定着に大きな効果があります。給与面だけでなく、他の待遇も重視するのが若い世代の特徴です。効果的な福利厚生には、以下のような点があげられます。

- 社会保険の充実

- 休暇制度の拡充

- 育児、介護支援

- 資格取得支援

- 健康管理サポート

福利厚生の充実は、コストがかかる取り組みですが、長期的には離職率の低下や生産性の向上につながり、人手不足対策として効果を発揮するでしょう。

採用条件の見直し

人材が集まらない原因が、採用条件にある可能性もあります。特に以下の点について、見直が必要です。

- 給与水準の見直し

- 必要スキルの再検討

- 年齢制限の緩和

- 勤務地や勤務時間の柔軟化

市場の実態に合わせた採用条件の設定により、応募者の増加が期待できます。また、入社後の教育体制を整備することで、経験やスキルの不足を補うことも可能です。

採用戦略の立て方については、こちらの記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

既存の従業員に対してスキルアップ

既存の従業員のスキルアップは、人手不足対策の要となります。具体的には以下のような取り組みが効果的です。

- 社内研修の実施

- 資格取得支援

- 外部研修への参加促進

- OJTの体系化

従業員の能力向上により、1人当たりの生産性が向上し、人手不足の影響を軽減できます。また、キャリアアップの機会提供は、従業員のモチベーション向上と定着率の改善にもつながるでしょう。スキルアップ研修の具体的な手法や事例については、以下の記事で詳しくご紹介しております。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

人手不足を解決した成功事例

深刻な人手不足を解決するには、自社に合った独自の施策が重要です。ここでは、異なる業種で実際に成果を上げた3社の事例から、即実践できるヒントが得られることでしょう。

- 丸善運輸倉庫:正社員転換・無期雇用制度で定着率向上

- minitts:営業時間固定化と手厚い福利厚生で働きやすさ実現

- KMユナイテッド:全員正社員雇用と独自の育成システムで人材確保

それでは、各社がどのように人手不足を克服したのか、具体的な取り組みと成果を見ていきましょう。

丸善運輸倉庫株式会社

慢性的な人手不足に対し、パート社員の正社員転換制度と無期雇用制度を導入しました。10名の事務担当パート社員を正社員に転換し、安定した雇用体制を実現しています。障がい者雇用率10%を超える積極採用を行い、個々の適性に合わせた配置で能力を最大限に引き出しています。

また、労災上乗せ補償給付制度の設置や資格取得支援など、従業員が長く働ける環境を整備した結果、定着率が大幅に向上しました。

参照元:中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集|経済産業省

株式会社minitts

「1日100食限定の飲食店」という新しいビジネスモデルで、営業時間を固定化(9~18時残業無し)しました。100食売り切れ次第終業というシステムにより、従業員の生活時間を確保しています。有給休暇の完全消化制度やフレックスタイム制の導入、出産後の託児所費用負担など、手厚い福利厚生を実現しました。

その結果、パートから正社員への転換希望者が増加し、近隣店舗からの転職希望者も集まり、人材確保に成功しています。

参照元:中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集|経済産業省

株式会社KMユナイテッド

建設業界で「全員正社員雇用」を実施し、性別、国籍、年齢、経験を問わない採用を展開しました。革新的なのは、作業工程を細分化した育成システムで、未経験者でも3年で一人前になれるキャリアパスを確立しています。

また、女性向けに「店舗塗装」部門を新設し、妊娠中でも働けるペイントショップでの業務や、育児との両立支援をしています。その結果、入社2年目の若手女性職人がインストラクターとして活躍するなど、多様な人材の定着に成功しました。

参照元:中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集|経済産業省

まとめ

人手不足による倒産を防ぐには、自社の状況に合わせた適切な対策の実施が不可欠です。本記事では、人手不足の現状から具体的な対策、そして成功事例まで解説しました。

人手不足は、業務運営への支障や労働環境の悪化、技術継承の困難化など、企業に深刻なダメージを与えます。しかし、デジタル化による業務効率化や、多様な働き方の導入、人材育成の仕組み作りなど、適切な対策を講じることで解決は可能です。

成功事例として紹介した3社は、それぞれの業界で独自の工夫により人手不足を克服しています。紹介した事例が示すように、具体的なアクションが、人手不足の解決となるでしょう。

人出不足を乗り切るための人事制度の改革や採用改革などについて、自社内だけでの対応が難しい場合は、外部プロフェッショナル人材の招へいを検討する必要があるでしょう。

株式会社みらいワークスは、国内最大級のプロフェッショナル人材DBを運営している企業です。お気軽にご相談下さい。

(株式会社みらいワークス フリーコンサルタント.jp編集部)