人手不足や長時間労働、低い生産性など、建設業界は多くの課題を抱えています。近年、日本特有の根深い課題を解決する切り札として、大きな注目を集めているのが「建設DX」です。DXを導入することで、生産性向上や働き方改革、技術継承といった多くのメリットを受けられます。

本記事では、建設DXの基本から、導入のメリットや課題、活用できる補助金、具体的な技術、成功事例までを解説するので、ぜひチェックしてください。

■目次

1.建設業DXとは?

建設業DXとは、AIやIoT、ドローンなどのデジタル技術を駆使し、業務プロセスからビジネスモデルまでを変革する取り組みです。

建設業界は、長年にわたり以下のような深刻な課題を抱えてきました。

- 慢性的な人手不足と就業者の高齢化

- 他の産業と比較して低い生産性

- 長時間労働の常態化

こうした日本特有の課題を解決し、企業の競争力を高める手段として、DXへの期待が高まっています。なぜなら、DXを導入すると、業務の効率化や働き方改革の実現、熟練技術の継承などが可能になるからです。

では、現在の建設業界において、DXはどの程度進んでいるのでしょうか。最新のデータを基に、推進状況を見ていきましょう。

建設業のDX推進状況

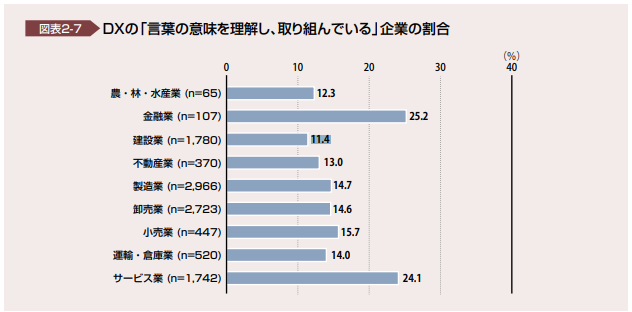

建設業界のDXは、企業レベルでの取り組みに大きな温度差があり、建設業全体としては遅れているのが実情です。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX白書2023」によると、DXに取り組んでいる企業の割合は、全産業の中でも際立って低い11.4%に留まりました。

※画像引用元:DX白書2023(独立行政法人情報処理推進機構)

建設業界でDXが進まない理由として、案件ひとつひとつがオーダーメイドであることや、職人の経験や勘が重視される現場の文化など、デジタル技術が馴染みにくい業界特有の事情があると考えられています。

2.建設業が抱えている課題と建設業DXが注目されている背景

多くの産業でDXが進む中、建設業界ではDXの導入が遅れているのが実情です。その背景には、建設業界が長年抱えてきた根深い課題があります。

人手不足や長時間労働、低い生産性などの課題は、業界の持続的な成長を阻む大きな壁です。それぞれ詳しく解説します。

①慢性的な人手不足と技術の承継

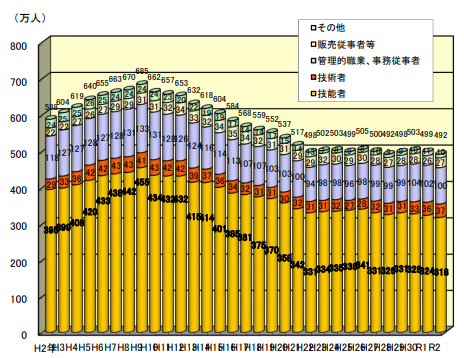

建設業界は、深刻な「人手不足」と「就業者の高齢化」という2つの課題に直面しており、その結果、熟練技術の承継が危ぶまれています。総務省の労働力調査によると、2024年の建設業就業者数は約477万人であり、ピークだった1997年(685万人)から200万人以上も減少しました。

※画像引用元:建設業の働き方改革の現状と課題(国土交通省)

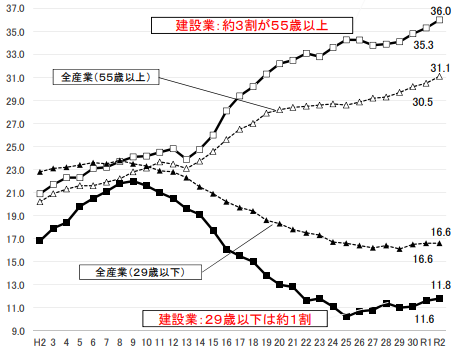

さらに、建設業界の全就業者のうち約36%が55歳以上の労働者であるのに対し、29歳以下の若手層は約12%に留まっており、全産業の平均と比べても高齢化が際立っています。

※画像引用元:建設業の働き方改革の現状と課題(国土交通省)

「人手不足」と「就業者の高齢化」がこのまま進めば、ベテラン職人が持つ高度な技術やノウハウが、次の世代に受け継がれることなく失われてしまう恐れがあります。省人化や技術のデータ化を実現するDXは、この危機的状況を乗り越えるための重要な対策と言えるでしょう。

②働き方改革が求められている

建設業界では、長時間労働の是正が大きな課題となっており、働き方の抜本的な見直しが求められています。働き方改革のきっかけとなったのが、2024年4月から建設業にも適用が開始された「時間外労働の上限規制」です。原則として残業は月45時間・年360時間までとなり、違反した企業には罰則が科されることになりました。

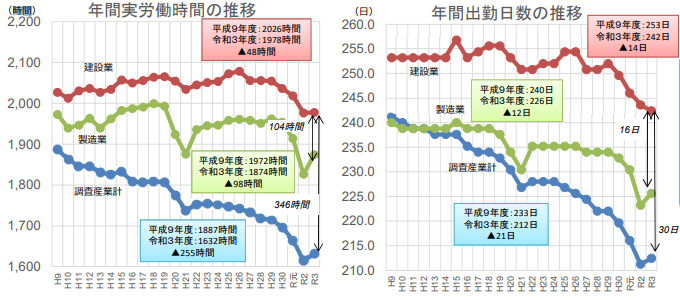

国土交通省の調査では、建設業の年間実労働時間や年間出勤日数は全産業平均を大幅に上回っており、長時間労働が常態化しているのが実情です。

※画像引用元::最近の建設業を巡る状況について(国土交通省)(国土交通省)

その結果、建設業は「きつい」というイメージが定着し、若手人材の確保が難しくなっていることから、人手不足をさらに悪化させる悪循環につながっています。

労働時間を削減して、人材不足を解消するためには、建設業DXを導入して無駄な業務を効率化させることが重要です。働き方を見直して若い世代の人材を確保するためにも、建設業DXの推進は急務と言えるでしょう。

③生産性が低い

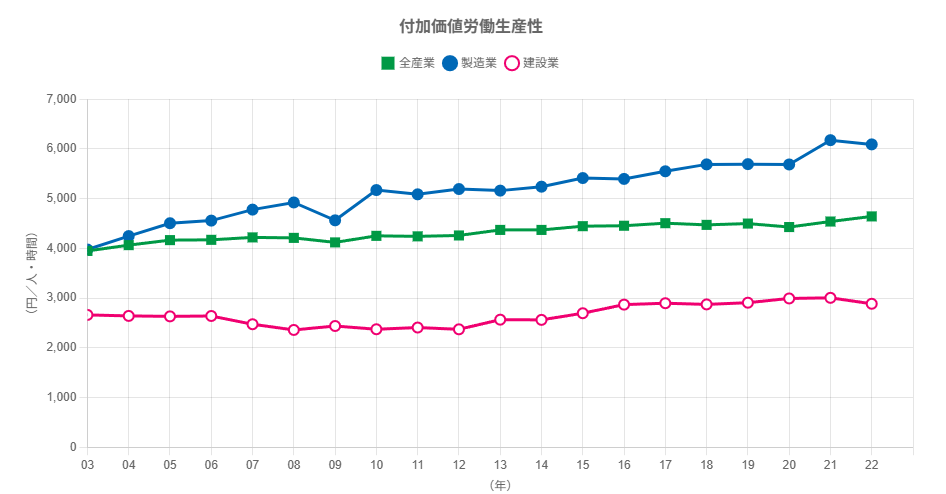

建設業は、他の産業と比較して「労働生産性が低い」という構造的な問題を抱えているのが現状です。日本建設業連合会の調査でも、生産性は長年、全産業の平均を大きく下回る水準で推移しています。

※画像引用元:建設業デジタルハンドブック(一般社団法人 日本建設業連合会)

生産性が低い主な要因は、以下のとおりです。

●各案件がオーダーメイドの生産のため、標準化、自動化が難しい

●紙の図面でのやり取りや手戻りなど、非効率な業務が多い

●多くの関係者がいるため、調整作業が難しい

人手不足が深刻化する中、生産性の低さは企業の収益を直接圧迫します。しかし、DXによって、非効率な業務を解消し、生産性を飛躍的に高めることができるでしょう。

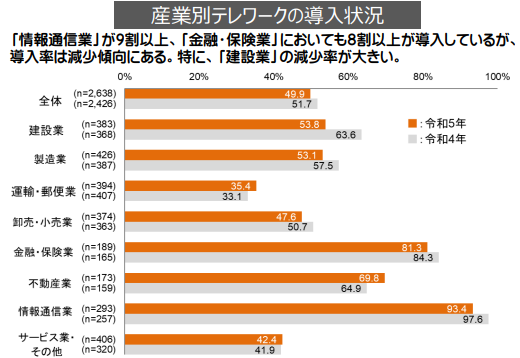

④アフターコロナ以降、テレワーク導入率が下がっている

建設業界では、コロナ禍で一度は進んだテレワークが再び後退しており、柔軟な働き方への対応が遅れています。総務省の調査によると、建設業のテレワーク導入率はコロナ禍で一時的に増加したものの、2022年の63.6%をピークに、2023年には53.6%へと約10ポイントも減少しました。

※画像引用元:令和5年通信利用動向調査の結果(総務省)

この背景には、多くの作業が現場で行われる業務特性に加え「対面での打ち合わせ」を重視する業界の慣習が根強く残っていることが考えられます。しかし、これまで対面で行っていた、設計や積算、各種申請などのバックオフィス業務は、デジタル化によって場所を選ばずに行うことが可能です。

建設業DXを推進し、テレワークを再び普及させることで、どの世代でも働きやすい環境を実現できるでしょう。

3.建設業DXには補助金を活用できる!

建設業DXを導入する際は、国や地方自治体が提供する補助金を活用することで、大幅に金銭的な負担を軽減できます。

DXには、高額な初期投資が必要となるケースが多いです。その点、補助金を利用することで、資金面に課題を抱える中小企業でも、最新ツールの導入や業務改革に踏み出しやすくなります。

具体的には、以下のような補助金制度が活用可能です。

●IT導入補助金:会計ソフトや施工管理アプリなど、ITツールの導入費用を支援

●ものづくり補助金:生産性向上のための革新的な設備投資などを支援

●事業再構築補助金:新分野への展開など、思い切った事業再構築を後押し

●小規模事業者持続化補助金:小規模事業者の販路開拓や業務効率化を支援

補助金に関する制度は、公募期間や要件がそれぞれ異なります。自社の目的や規模に合った補助金を見つけ、賢く活用することがDX成功につながるでしょう。

4.建設業DXを推進するメリット4つ

建設業DXの推進は、業務をデジタル化するだけでなく、企業の体質そのものを強くし、持続的な成長を可能にする変革です。具体的には、以下4つのメリットが得られます。

それぞれ詳しく解説していきます。

①生産性を向上できる

建設業DXを推進することで、デジタル技術を活用して、これまで多くの時間と人手がかかっていた作業を自動化、効率化し、生産性を飛躍的に向上させることが可能です。

具体的には、以下のようなメリットが期待できます。

●ドローン測量による時間短縮や、ICT建機による高精度な施工が実現できる

●施工管理アプリで写真や図面を一元管理し、書類の作成時間を大幅に短縮できる

●自動化技術により、少ない人数でも多くの作業をこなせるようになる

現場とバックオフィスの両面からのアプローチは、人手不足を補い、工期短縮やコスト削減につながります。DXによる生産性向上は、企業の収益力を強化するための最も効果的な手段と言えるでしょう。

②働き方改革が実現できる

クラウドサービスや情報共有ツールを導入することで、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が可能になります。建設業界の長年の課題である「働き方」を変える原動力になるのが、建設業DXのメリットです。

DXを推進することで、以下のような変化が期待できます。

●スマートフォンやタブレットで図面確認や申請業務が可能になり、バックオフィス部門のテレワーク導入が進む

●ドローンや遠隔操作ロボットが危険な高所作業を代替し、現場の安全性を高める

●業務効率化によって生まれた時間的な余裕が、長時間労働の是正や休日の確保につながり、従業員の満足度向上と人材定着を実現する

建設業DXの推進は「きつい」「危険」といった業界イメージを払拭し、魅力的な職場環境を作る上で重要な施策と言えます。

③ナレッジを共有し属人化を防げる

建設業DXは、個人の経験や勘に頼りがちだった技術やノウハウを組織全体の資産として共有、継承する「仕組み」を構築できます。熟練の技をデジタルデータに変換し「見える化」することで、誰もが学べる形で知識を蓄積することが可能です。

ナレッジを共有し属人化を避けるためには、以下のような取り組みを行います。

●ベテラン職人の作業を動画でマニュアル化、3Dモデルで再現

●ウェアラブルカメラを使い、遠隔地にいる若手へリアルタイムで指導できるようにする

※ウェアラブルカメラ:身体に装着してハンズフリーで撮影できる小型カメラ

●過去の施工データをBIM/CIMに蓄積し、類似案件の際に誰でも確認できるようにする

※BIM/CIM:建築や土木の情報を3Dモデルと属性情報で一元管理するシステム

建設業DXは、深刻化する技術承継の問題を解決し、担当者の経験に左右されない安定した品質を確保できます。

④データを蓄積することで戦略考案や顧客ニーズの理解につながる

DXによって業務プロセスから得られるデータを蓄積、分析することによって、これまで経験や勘に頼っていた意思決定を、客観的なデータに基づいて行えるようになります。

データを活用する主なメリットは、以下のとおりです。

●各工事の原価や利益率のデータを分析し、自社の強み、弱みが可視化されることで、力を注ぐべき事業領域が明確になる

●顧客とのやり取りや過去のトラブル事例をデータ化し、潜在的なニーズを把握することで、付加価値の高いサービス提案につなげられる

DXは業務改善ツールに留まらず、企業の戦略立案に効果を発揮してくれます。

5.建設業DXを推進する際に直面しやすい3つの課題

建設業DXを推進するには、乗り越えなければならない3つの課題があります。特に建設業界特有の事情が、導入をより複雑にしている側面も少なくありません。

ここからは、多くの企業が直面する代表的な3つの課題について、解説します。

①現場作業にDXを導入しづらい

建設業DXを推進する際に直面しやすい課題のひとつに「現場への導入の難しさ」があります。以下のような建設現場特有の文化や構造が、デジタル化の妨げとなっているためです。

- 紙の図面や口頭での指示など長年の慣習が根強く、特にベテラン作業員から新しいツールへの抵抗感が生まれやすい

- 一つひとつの現場で状況が異なるため、同一のシステムを導入しづらい

- 元請けから下請けまで、関係者全員が同じツールを導入、活用することが難しい

課題を乗り越えるためには、現場の意見を丁寧にヒアリングし、使いやすいツールを段階的に導入していくなどの工夫が必要になります。

②コストがかかる

建設DXは、設備導入だけでも50万円~300万円ほどコストがかかります。加えて、システム構築費や社内研修にも20万円~300万円ほどのコストがかかるため、資金面に余裕のない中小企業にとって、コストが大きな足かせとなるケースが少なくありません。

コスト面での主な課題は、以下のとおりです。

- BIM/CIM、ドローン、ICT建機などの最新設備の導入には多額の費用がかかる

- 設備導入費だけでなく、システム構築費や社員教育コストもかかる

- 投資したコストがどれくらいの期間で回収できるのか、効果が明確に見えにくいため、経営者が導入に踏み切れないケースがある

- IT導入補助金などを活用しても、全ての費用をまかなえるわけではない

補助金を最大限に活用しつつ、まずは比較的安価なツールから導入し、小さく成功体験を積んでいくことが重要です。

③DX人材の確保や育成が難しい

DXを力強く推進するためには、デジタル技術と建設業務の両方に精通した「DX人材」の確保や育成が極めて重要です。たとえ高価なデジタル技術を導入しても、使いこなせる人材がいなければ宝の持ち腐れとなってしまいます。

しかし、DX人材はあらゆる業界で需要が高く、獲得競争が激化しているため、特に中小企業での採用は難しいのが現状です。また、既存社員を育成しようにも、日々の業務に追われて研修時間を確保できなかったり、社内に教育ノウハウがなかったりするケースも少なくありません。

そのような場合には、外部リソースを活用するのがおすすめです。次項より詳しく解説していきます。

DX人材の育成や確保には外部リソースを活用するのがおすすめ

社内だけでDX人材を確保、育成することが難しい場合、専門知識を持つ「外部リソース」の活用も有効な手段のひとつです。コンサルタントなどのプロフェッショナルの力を借りることで、自社にノウハウがなくても最短でDXを推進できます。

外部リソースを活用するメリットは、以下のとおりです。

- コンサルタントなどの専門知識を借りることで、自社にノウハウがなくても最短距離でDXを推進できる

- 戦略立案からツールの選定、導入、社内定着まで、一貫したサポートを受けられる

- 必要な期間だけ専門家の支援を受けられるため、自社で人材を雇用するよりもコストやリスクを抑えられる

なお、どの専門家に相談すればいいか分からない場合は、フリーランスのプロ人材と企業をマッチングする「フリーコンサルタント.jp」がおすすめです。業界や課題に精通した専門家を柔軟に活用することで、効率的にDXを進められます。

ご興味のある方は「フリーコンサルタント.jp」までお気軽にお問合せください。

6.建設業DXで使われている代表的な技術

建設業DXには、多くのデジタル技術が活用されています。それぞれの技術の特性を生かすことで、測量、設計、施工、維持管理に至るまで、あらゆる場面で業務の効率化に貢献しているのです。

建設業DXを支える代表的な技術には、以下のようなものがあります。

|

代表的な技術 |

詳細 |

|

BIM/CIM |

・建築や土木の設計、施工、維持管理を3Dモデルで一元管理する技術

・3Dモデルに部材の名称、寸法、材質などの属性情報も付与できる ・関係者間で情報を共有し、業務効率化や品質向上を実現できる |

|

ドローン |

・遠隔操作や自動制御で空を飛ぶ無人航空機のこと

・カメラやセンサーなどを搭載し、写真や動画の撮影、測量、監視、物流など多用途に活用できる ・建設現場では測量や進捗管理、安全確認などで活躍している |

|

AI(人工知能) |

・人間の知的な行動をコンピューターで模倣する技術

・自律的にデータを解析し、パターン認識や問題解決を自動化できる ・過去の設計データを分析し、条件に合った設計案や構造計算を自動で提案してくれる |

|

ICT建機 |

・情報通信技術(ICT)を搭載した建設機械

・衛星測位システムや各種センサー、マシンコントロール(自動制御)を活用できる ・作業の正確性や効率性が向上し、工期短縮や人材不足の解消につながる |

|

IoT |

・機器、設備、車両などにセンサーや通信機能を搭載し、インターネット経由でデータを収集、管理、活用する仕組み

・建設業では生産性向上、安全性強化、コスト削減につながる |

|

AR/VR |

・現実世界にデジタル情報(CGやデータ)を重ねて表示する技術

・スマートフォンやARグラスなどの端末で体験できる ・設計図やBIMデータを現場でリアルタイムに重ね表示し、施工ミス防止や作業効率向上につながる |

自社の課題や目的に合わせて、デジタル技術を活用しましょう。

7.【4step】建設業DXを進める方法

「DXを始めたいが、何から手をつければいいのか分からない」という方は、最初から大きな変革を目指すのではなく、スモールステップで進めることが重要です。

経済産業省の「中堅・中小企業等向けDX推進の手引き2025」では、DX推進の手順を以下のように紹介しています。

- 経営ビジョンや戦略の策定

- 全体構想の作成と社内体制の整備

- 業務プロセスの見直し

- データ活用、システム構築

DX推進によって達成したい目標を明確にしたうえで、戦略を立てることが重要です。目的を明確にしたうえで戦略を策定することで、全体構想や社内体制の方向性がブレずにプロジェクトを進められます。

また、経営層だけでDXを導入する部分を決定するのではなく、実際に現場で働いている社員へヒアリングを行い、本当にDXの導入が必要な業務プロセスを明確にしましょう。現場の声に基づいたDXを行えれば、業務効率化や生産性向上へ最短ルートで近づくことが可能です。

なお、IT技術や顧客ニーズ、求められる働き方は日々変化していくため、DX施策も中長期的に行う必要があります。中長期的な変革を実現するために、DX人材の育成はもちろん、社内文化の醸造も積極的に行っていくことが重要です。

8.建設業界のDX成功事例3つ

建設業DXを成功させるには、実際にDX推進を成功させている他社の事例を知ることが重要です。他社の事例を参考に、自社でも応用できる部分がないかチェックしてみましょう。

- 株式会社池田組:ドローン活用により作業時間を1日→30分まで削減

- 内藤建設株式会社:全社的にDXを推進し、受注工事実行予算書作成業務にかかる時間を80%削減

- 株式会社白海:最新技術を搭載した作業船を建造し目標値以上の成果を達成

ここからは、実際にDXで大きな成果を上げた企業の事例をご紹介します。

①株式会社池田組

富山県で土木工事業を営む株式会社池田組は、ドローンやICT建機を積極的に導入し、生産性の大幅な向上に成功しています。人手不足や職人技術への依存などの課題を解決するため、測量から施工、検査までを一貫してデジタル化しました。

同社の取り組みと成果は、以下のとおりです。

- ドローン測量を導入したことで、作業員2名が丸1日かけていた測量作業が、わずか30分で完了するように

- 測量データをICT建機に連携させ、経験の浅いオペレーターでも高精度な施工を実現し、作業の属人化から脱却できた

- 大手ゼネコンからの受注増加にもつながり、企業の競争力が向上した

積極的なデジタル投資が、生産性向上と事業成長に直結した事例と言えるでしょう。

②内藤建設株式会社

岐阜県の内藤建設株式会社は、トップダウンとボトムアップの両輪で全社的なDXを推進し、驚異的な業務効率化と働き方改革を実現しました。

同社の主な取り組みと成果は、以下のとおりです。

- 社長直轄のDX推進チームと、現場の課題を吸い上げる「DX/早帰りチーム」を設置し、全社一丸で変革に取り組んだ

- 独自の基幹システムを構築し、多くの手作業を自動化することで「受注工事実行予算書」の作成時間は1案件あたり5時間から1時間へと80%削減された

- 業務効率化により、社員の平均残業時間を半分にまで削減できた

経営層の強いリーダーシップと現場の主体性を組み合わせることで、DXに成功した事例と言えるでしょう。

③株式会社白海

福岡県で港湾工事を手掛ける株式会社白海は、最新技術を搭載した作業船への大型投資などの大胆なDX戦略で、目標を大幅に上回る成果を上げています。

同社の主な取り組みと成果は、以下のとおりです。

- 「スマート浚渫(しゅんせつ)」というビジョンのもと、自社で開発した技術を含む最新ICTを搭載した作業船を建造した

- リアルタイムの3次元海底地形データなどを全社で共有し、作業計画の最適化やバックオフィス業務の効率化を実現した

- 高い技術力が入札で評価され、技術提案の採用率は100%、工事受注率も目標の30%を大きく超える50%を達成した

DXをコストではなく「投資」と捉える経営判断が、企業の成長を加速させる好循環を生み出している事例と言えるでしょう。

9.まとめ

本記事では、建設業DXの基本から具体的な進め方、成功事例までを解説しました。建設業界は、人手不足や生産性の低さなどの深刻な課題を抱えていますが、DXはこれらの課題を解決し、生産性向上や働き方改革を実現する強力な手段となります。

もちろん、導入には現場の抵抗やコスト、人材確保といった大きな壁があることも否定できません。しかし、補助金制度や外部の専門家をうまく活用し、成功事例を参考にしながら小さな一歩から始めることで、着実に変革を進めることは可能です。

建設業DXは、建設業界の未来を左右する重要な経営戦略です。「フリーコンサルタント.jp」では、専門知識を持ったフリーランスのコンサルタントをご紹介し、貴社の建設業DX導入を成功に導くお手伝いをいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。