2025年現在、副業はもはや単なる「個人の自由」や「許可・不許可」といった問題の枠を超え、企業の人的資本経営やキャリア自律支援において欠かせない戦略的な要素となっています。

来たる2027年の労働基準法改正は、企業がこの変化を単なる規制への対応として捉えるのではなく、自社の成長を加速させる最大の機会として活用するための大きな転換点となるでしょう。

本コラム特集では、未来志向の副業制度を構築し、企業と個人双方の可能性を最大限に引き出すための具体的なステップを解説します。

まずは、副業をめぐる社会的な現状や、企業が直面するメリットとリスクを体系的に整理し、戦略的な副業推進の必要性について掘り下げていきます。

はじめに:本特集の目的と労働基準法改正で予定される労働時間制度の歴史的意義

本特集では、副業・兼業の現状と課題、そして2027年4月に施行が見込まれる労働基準法の改正、そのほか人的資本経営などの雇用関連の政策の方向性について、包括的に解説してきました。2025年1月に公表された労働基準関係法制研究会報告書は、副業・兼業における労働時間通算制度を抜本的に見直す方向性を示しています。これは今まで本特集でも取り扱った、労働基準法改正の重要な論点となります。ただし、この改正はあくまで報告書で示された方向性であり、今後の労働政策審議会での議論や国会審議を経て具体化される予定です。

これまで本特集で検討してきたように、副業・兼業は単なる「収入補塡(ほてん)の手段」ではなく、キャリア自律を実現し、真に自由な働き方を可能にする、多様な働き方の本丸です。終身雇用・年功序列を前提とした従来型の雇用システムでは、労働者のキャリアは所属企業に完全に委ねられてきました。しかし人生100年時代を迎え、労働者が自らの意思で複数の仕事を経験し、主体的にキャリアを形成していくことの重要性が高まっています。

また、人的資本経営の観点からも、従業員のキャリア自律性を支援することは企業の持続的成長に不可欠です。副業・兼業を通じて従業員が獲得した知見やネットワークは本業にも還元され、イノベーションの源泉となります。本稿では、こうした理念を実現するための制度改正の全体像を、現行制度の詳細な説明を含めて整理します。

現行制度の詳細:副業・兼業ガイドラインの位置づけと内容

副業・兼業ガイドラインの変遷と法的位置づけ

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(*1)は、2018年1月に初めて策定され、2020年9月に大幅改訂、2022年7月に再改訂されています。このガイドラインは、労働基準法第38条第1項の「労働時間は、事業場を異にする場合においても通算する」という規定を、実務上どのように運用すべきかを具体的に示したものです。

法的には、事業主を異にする場合も労働時間の通算が必要と解釈されており(1948年5月14日基発第769号)、これは労働者の健康確保という労働基準法の根本目的に基づいています。使用者が異なっても、労働者の心身は一つであり、過重労働を防ぐために全ての労働時間を通算して管理する必要があるという考え方です。

なお、労働時間通算が必要となるのは、本業先と副業先の双方で労働基準法上の「労働者」として雇用されている場合です。副業が個人事業主、フリーランス、業務委託などの雇用によらない働き方である場合、また管理監督者や高度プロフェッショナル制度が適用される場合は、法令上の通算は不要です。ただし契約形式ではなく実態で判断されるため、形式的に業務委託でも実質的に指揮命令下にある場合は通算が必要となります。

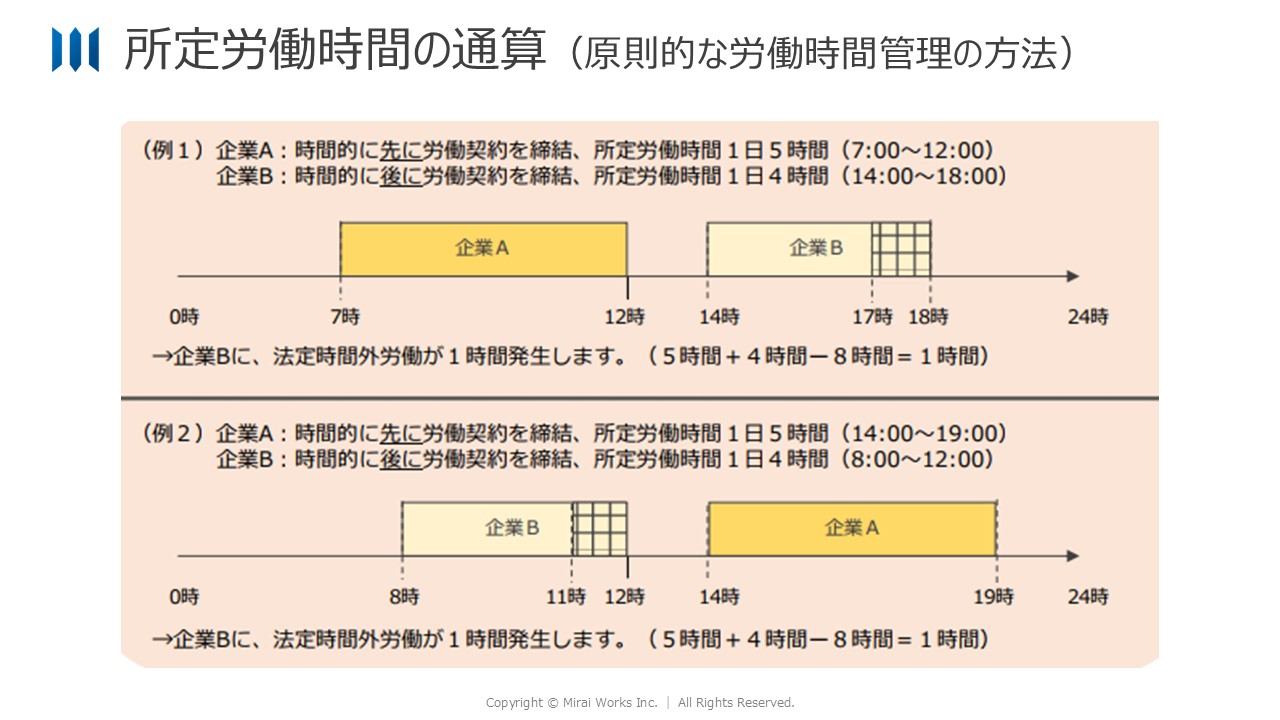

原則的な労働時間通算方法の詳細

2020年9月改訂で初めて明確化された原則的な通算方法は以下のとおりです。所定労働時間については、労働契約締結の前後の順に通算します。例えば、A社で所定労働時間7時間、後から契約したB社で所定労働時間3時間の場合、通算10時間となり、法定労働時間8時間を超える2時間分について、B社が割増賃金を支払う義務を負います。

所定外労働時間(残業)については、実際に労働が行われた順に通算します。これが実務上の大きな負担となっています。日々どちらの企業で先に働いたかによって、どちらが割増賃金を支払うべきかが変わるため、企業は労働者から頻繁に申告を受け、その都度通算計算を行う必要があります。

労働時間の把握は労働者からの自己申告によります。申告頻度は毎日である必要はなく、週次や月次でもよいとされていますが、適切な通算管理のためには相応の頻度での申告が求められます。また、36協定における時間外労働の上限規制のうち、単月100時間未満、複数月平均80時間以内という労働者個人単位の規制については、本業と副業を通算して判断する必要があります。

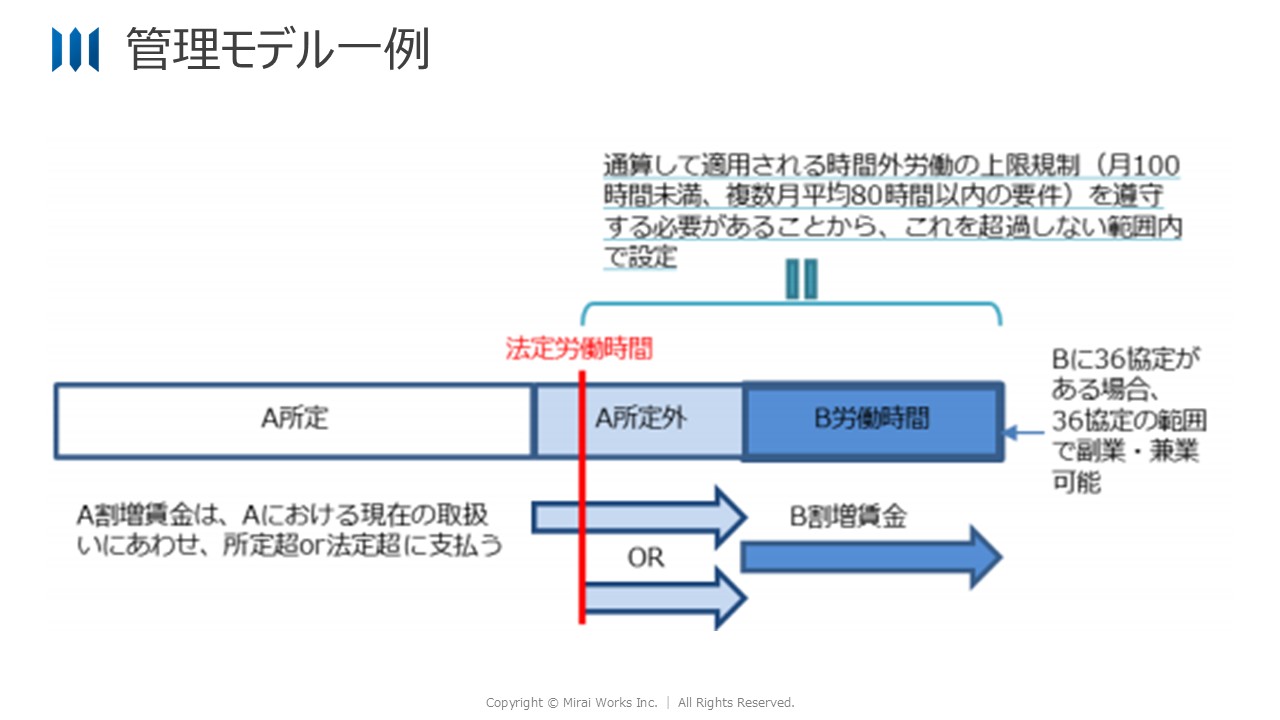

管理モデル(簡便な方法)の仕組みと限界

2020年改訂では、原則的方法の複雑さを踏まえ、「管理モデル」という選択肢も提示されました。これは、あらかじめ各企業での労働時間の上限を設定し、単月100時間未満、複数月平均80時間以内の範囲内に収まるよう調整した上で、各企業がその範囲内で労働させることで、日々の通算を不要とする仕組みです。

例えば、A社は所定内外合わせて1日10時間まで(うち法定時間外2時間)、B社は全て法定時間外労働として1日5時間までと設定し、各企業が自社の範囲内で管理すれば、他社の労働時間を日々把握する必要がありません。ただし、全ての関係企業の合意が必要であり、特に副業先が全労働時間について割増賃金を支払う必要があるため、実務上の普及は限定的でした。

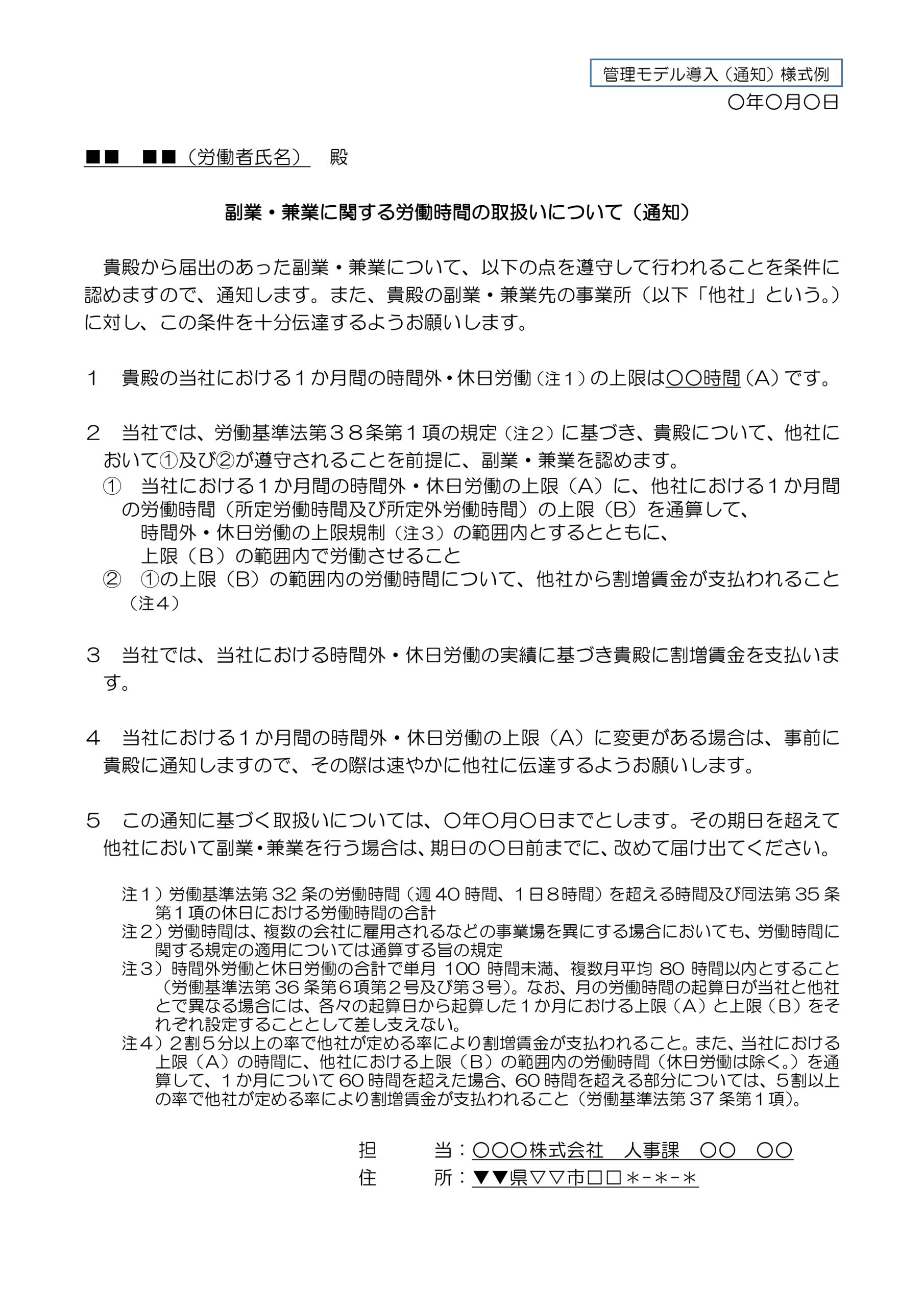

A社とB社、あるいはさらに複数社での副業を行う場合は、それぞれの企業が労働者を通じて合意することによって導入するものとされています。合意文書については厚生労働省から例示されています(下記)が、これを参照すると企業間での契約の形になっておらず、あくまで労働者への申告に基づいた通知書の形になっています。

そのため、あくまでも労働者に働きかけた上で、労働者の方の申請を起点としてこの施策を適用することが前提とされていることが分かります。

以上が2020年の副業ガイドラインで示されている労働時間管理のポイントです。原則的な労働時間の合算は非常に手間がかかります。一方、管理モデルによると合算などの手間はかかりませんが、労働者を通じて全ての企業の間で合意をする必要があります。

現行制度が抱える構造的課題

本特集で繰り返し指摘してきたように、現行の労働時間通算制度は実務上の課題が極めて大きく、それが副業・兼業の普及を阻害する最大の要因となっています。企業からは「他社の労働時間を日々把握することは事実上不可能」「シフト制など変動する労働時間の場合、通算計算が複雑すぎる」「副業先として労働者を受け入れると多額の割増賃金負担が生じる」といった声が上がっています。

労働者側からも「副業を希望しても企業が認めてくれない」「副業先が見つからない」という状況が報告されています。制度の複雑さが、労働者のキャリア自律を妨げ、自由な働き方の実現を阻んでいるのが実情です。

2027年改正の方向性:制度改革への展望

労働基準関係法制研究会報告書の概要

厚生労働省は2024年1月から12月まで全16回にわたり「労働基準関係法制研究会」を開催し、2025年1月8日に報告書を公表しました。この報告書では働き方の多様化と働き方改革関連法の施行状況を踏まえ、労働基準関係法制の将来像について抜本的な検討が行われています。

報告書の内容は、今後労働政策審議会での審議を経て、2026年に労働基準法改正法案として国会に提出される見込みです。法案が成立すれば、2027年4月の施行が予定されています。ただし、これはあくまで現時点での見通しであり、審議会での議論や国会審議の過程で内容が修正される可能性もあります。

割増賃金通算廃止の意義と条件

報告書が示した最も重要な方向性は、割増賃金の支払いについては労働時間を通算しないというものです。この改正が実現すれば、各企業は自社の労働時間のみを基準として、1日8時間・週40時間を超える労働に対して割増賃金を支払えばよいことになります。企業は他社の労働時間を日々把握する必要がなくなり、実務負担が劇的に軽減されます。

本特集で論じてきたように、この改正の意義は単なる事務負担の軽減にとどまりません。これは、労働者が自由に複数の仕事を選択し、自らのキャリアを主体的に形成できる社会への転換を意味します。企業が副業の受け入れをちゅうちょする最大の要因が取り除かれることで、労働市場全体の流動性が高まり、労働者にとっても企業にとっても、より良いマッチングが実現されることが期待されます。

ただし、同一の事業主の異なる事業場で働く場合や、出向元と出向先で兼務する等、使用者の命令に基づき異なる事業場で働くケースでは、引き続き割増賃金算定時の労働時間通算ルールの適用が妥当とされています。これは、実質的に同一使用者の指揮命令下にあるためです。

健康確保措置の継続:改正の大前提

報告書は、労働者の健康確保のための労働時間管理としての通算は引き続き必要であることを明確に述べています。これは改正の大前提であり、決して軽視されてはなりません。割増賃金の通算が不要になっても、単月100時間未満、複数月平均80時間以内という上限規制は引き続き適用される見込みです。

報告書では、健康確保のための労働時間通算管理の具体的方法、労働時間の長時間化に伴う本業先と副業先の使用者の責任関係、とるべき健康確保措置の在り方などについて、今後さらに検討を進める必要があるとされています。企業は、労働者の総労働時間を把握し、長時間労働となっている場合には医師による面接指導など必要な措置を講じる責任を負うことになる見込みです。

企業に求められる対応と準備

現時点での対応:現行ルールの順守

副業・兼業を認めている企業は、2020年9月改訂のガイドラインに基づく適切な労働時間管理を実施する必要があります。労働者からの定期的な申告を受け、労働時間を通算し、必要に応じて割増賃金を支払うことは法令上の義務であり、「複雑だから対応できない」という理由での放置は労働基準法違反となります。

具体的には、就業規則で副業・兼業の届け出手続きを定め、労働者から副業先の情報(企業名、業務内容、所定労働時間等)を提出させます。その上で、労働時間の申告を週次または月次で受け、通算計算を行い、適切に割増賃金を支払います。また、単月100時間以上の長時間労働となっている場合は、医師による面接指導を確実に実施します。

新制度に向けた準備

法改正の見通しを踏まえ、企業は今から準備を進めることが推奨されます。まず、就業規則の見直しです。副業・兼業に関する規定を新制度に対応させ、特に健康確保措置に関する規定を充実させます。次に、健康管理体制の整備です。労働者の総労働時間を把握し、長時間労働者に対する医師面接指導を確実に実施する体制を構築します。

また、社内周知・教育も重要です。人事労務担当者だけでなく管理職に対しても、「割増賃金の通算は不要になる見込みだが、健康確保は引き続き重要」という新制度の本質を正しく理解させることが不可欠です。勤怠管理システムについても、必要に応じて改修を検討します。

労働者との継続的対話の重要性

副業・兼業を健全に運用するには、企業と労働者の継続的な対話が不可欠です。定期的に面談を行い、労働者の健康状態、疲労度、本業への影響、副業内容の変化などを確認します。副業・兼業を「やむを得ず認めるもの」ではなく「積極的に支援するもの」として位置づけ、労働者のキャリア形成をサポートする姿勢を示すことが、人的資本経営の観点からも重要です。

多様な働き方改革の本丸として

本特集を通じて検討してきたように、副業・兼業は多様な働き方を実現するための本丸です。テレワークやフレックスタイム制が「働く時間や場所」の柔軟性を高めるものであるのに対し、副業・兼業は「何の仕事をするか」「誰のもとで働くか」という、より本質的な自由を労働者にもたらします。

2027年4月に予定される法改正は、終身雇用・年功序列を前提とした従来型のシステムから、労働者が主体的にキャリアを選択する新しいシステムへの、歴史的な転換となる可能性を秘めています。一つの企業に縛られず、自らの意思で複数の仕事を組み合わせ、多様な経験を積み、豊かなキャリアを築く。それこそが、人生100年時代に求められる働き方です。

人的資本経営の観点からも、従業員のキャリア自律性を支援することは企業の持続的成長に直結します。副業・兼業を通じて従業員が獲得した知見、スキル、ネットワークは本業にも還元され、イノベーションの源泉となります。優秀な人材を引き留めるためにも、副業・兼業を認め、従業員の成長を支援する企業文化の構築が求められます。

同時に忘れてはならないのは、労働者の健康確保という大前提です。自由な働き方は、過重労働を正当化するものではありません。改正後も、企業は労働者の健康状態を適切にモニタリングし、予防的措置を講じる責任を負います。健康な労働者なくして、持続的な成長も豊かなキャリアもありません。

この改正が真に意義あるものとなるかどうかは、今後の制度設計の詳細と企業の対応次第です。人事労務担当者には、現行ルールの適切な運用を確実に行うとともに、新制度への準備を計画的に進め、労働者の自律的なキャリア形成を本気で支援する、未来志向の人事戦略を実践することが期待されます。

*1 副業・兼業の促進に関するガイドラインhttps://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf

次回は、「副業の社会保障制度等」について詳しく解説します。

<連載コラム>

第1回:副業制度の考え方

第2回:副業申請制度の考え方/作り方

第3回:諸外国の副業制度の実態

第4回:副業の労働時間通算制度 ★今回

第5回:副業の社会保障制度等 ★次回