近年、「ESG経営」という言葉を耳にすることが多くなりました。ESG経営とは、目先の利益にとらわれず、環境(Environment)、社会(Society)、企業統治(Governance)という企業が社会的責任を果たすために求められている3つの要素を重視する経営方法です。

ESG経営をすることによって金融機関や投資家からの評価が上がり資金調達がしやすくなるという大きなメリットがあるものの、短期間では効果が出ないこともあり、本気度は各企業によって温度差があるようです。

実際のところどうなのか。「企業をESG視点で評価する事業」を行なっている日経リサーチの取締役で、デジタルキュレーション本部・コンテンツ事業本部・サステナビリティセンター担当の赤星和彦氏に、今企業に求められているESGへの取り組みについて聞きました。

(この記事は、2024年2月6日に開催した『プロフェッショナルの祭典2024』パネルディスカッション3「企業に求められているESGへの取り組みと日経リサーチのサステナビリティ経営支援~プロフェッショナルと進める新規事業立ち上げのリアルとコツとは〜」をもとに構成しています)

財務情報だけでははかれない企業の価値

「企業を評価するのに、財務情報だけではもう十分ではない」と、赤星氏は言う。日経リサーチは、日本経済新聞の完全子会社の総合調査会社だ。夏冬のボーナス調査、企業の設備投資調査など、日本経済新聞の紙面で目にしたことがあるかもしれない。紙面向けの調査だけでなく、国の大型統計調査や一般企業向けマーケティング調査なども手がけている。

「何といっても強みは日経電子版の読者を中心とした日経ID会員として約1100万人の方々を活用した調査です。日本経済新聞を読む日経ID会員には、企業の管理職クラスや専門分野を持たれた方も多くいらっしゃいます。この層を対象にした企業の認知度や新サービスの評価の調査では、ビジネスのヒントとなるような回答を得られます。とくにBtoB企業でのニーズが強いですね」(赤星氏)

有価証券報告書や統合報告書などの公開情報を取り込みデータとして提供する「日経NEEDS」というサービスもある。企業の財務や人事データを中心としていたが、「ここ数年、人権や環境などESG関連の非財務情報が企業の現在の価値、成長を図るのに欠かせない情報になってきた」(赤星氏)。そこで日経リサーチでは、企業のESGを評価できるような情報を集め、うまく提供する仕組みをつくることになった。

「ESG」関心の高まり転換点は2015年

新たに立ち上がったサービスが、サプライチェーン(供給網)を構成する企業をESGの視点で評価する事業だ。なぜサプライチェーンに注目したのか。話は2015年にまでさかのぼる。9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」。ここには、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指すため、17のゴールと169のターゲットから構成される国際目標が記された。

加えて同年11月のパリ協定では、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて平均気温の上昇を2℃より十分低く保つ、できれば1.5℃に抑える努力をする。そのため、できる限り早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には温室効果ガス排出量と吸収量のバランスをとる」といった世界共通の長期目標が掲げられた。

2015年、環境問題や人権問題など世界レベルでの社会問題が深刻化したことで、国際的な枠組みや原則の整備、社会課題解決目標の合意がなされた。以降、資本市場においても社会要請への関心が高まり、サステナビリティと経営の一体化に向けた企業の取り組みも一気に加速したという流れがある。もちろん、この世界的な流れは日本国内にも派生している。象徴的なのが、年金積立金の管理・運営を行うGPIFが「PRI」に署名したのが2015年のことだ。PRIは日本語で「責任投資原則」と訳され、「機関投資家は、投資の意思決定プロセスや株主行動においてESG課題を考慮すべきである」とした世界共通のガイドライン。つまり2015年、GPIFもこの投資原則の考え方に沿ってESG投資を推進すると公言した。

国内の急速なESGへの関心の高まりは、新聞・雑誌記事のデーターベースサービス「日経テレコン」で「ESG」というワードが掲載された記事数の推移を見るとわかる。2015年28だった記事数は、2022年の837まで右肩上がりで伸びている。

「ESGに似た言葉でSDGsサステナビリティという言葉がありますが、ESGは投資家寄りの言葉なんですね。SDGsは日本語に直訳すると持続可能な開発目標という意味で、2030年をゴールとする国連採択目標の意味合いが感じられます。そのためか、最近では多くの企業でサステナビリティという言葉を好んで使われている印象です。

日本の企業の動きとしてみれば、機関投資家や株主などのESGへの関心の高まりがあり、投資マネーをつかんでいかなければならない、消費者に選ばれる企業にならなければと行動に移しているという流れが見て取れますね」(赤星氏)

人権問題対応の遅れが日本企業の課題

日本では2020年に、当時の菅義偉総理が、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすると宣言した。この「カーボンニュートラル宣言」をしている日本企業の割合は、2021年の31.6%から2023年の66.3%まで伸びている(出典:日経SDGs経営調査)。環境問題に関していえば、着実に取り組みを進めている。一方で、人権問題への対応の遅れが目立つ。

2022年のCHRBランキング(企業の人権尊重ランキング)を見ると、グローバル企業127社のうち日本企業はアサヒビール、村田製作所、ソニー、イオン、日立、トヨタ自動車など22社が評価対象として取り上げられている。上位にユニリーバやペプシコなど英国、米国の企業が並ぶなか、日本企業ではトップのサントリーでさえ29位、続くキャノンが34位、キリン39位と厳しい評価を受けた。

ESG対応として取り上げられる児童労働の問題は、日本企業は関係ないのではないかと考える人も多いだろう。ただ、労働者の人権侵害としてとらえられる範囲はもっと広く、過重労働や管理職に占める女性割合の少なさ、男女間の賃金格差なども含まれる。

サプライチェーンのESG評価に喫緊の課題

このようにESGの観点から見て、日本企業の大きな問題となっているのがサプライチェーンだ。人権問題を含め、対応が必要だからと自社だけが動いても評価にはつながらない。グループ会社や取引先など上流、下流も含めた企業全体で取り組まなければ問題は解決しないからだ。

2022年には日本政府が、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインを策定している。そのなかには人権問題の取り組み範囲として、「国内外における自社、グループ会社、直接の取引先、間接の取引先、そのほかビジネス上の関係先」と打ち出されている。これらすべてを網羅する形での人権方針の策定や人権デューデリジェンスの実施、救済メカニズムの構築などの取り組みが迫られている。

「調達先の企業が訴訟を受けるなどして生産縮小や業務停止に追い込まれた結果、自社の事業活動に影響が出るかもしれません。サプライチェーン全体でESGに配慮しているかどうか、機関投資家から情報開示要求があった際にサステナブル・サプライチェーンが構築されていなければ資金調達に支障をきたすかもしれません。ほかにも、取引先で環境や人権問題が発生したことで、自社の評判も低下しブランドイメージ低下や不買運動、株価下落につながるおそれもある。人権問題を人ごとにはしていられない、早急な対応が求められている現状があります」(赤星氏)

新事業で外部人材を活用した理由

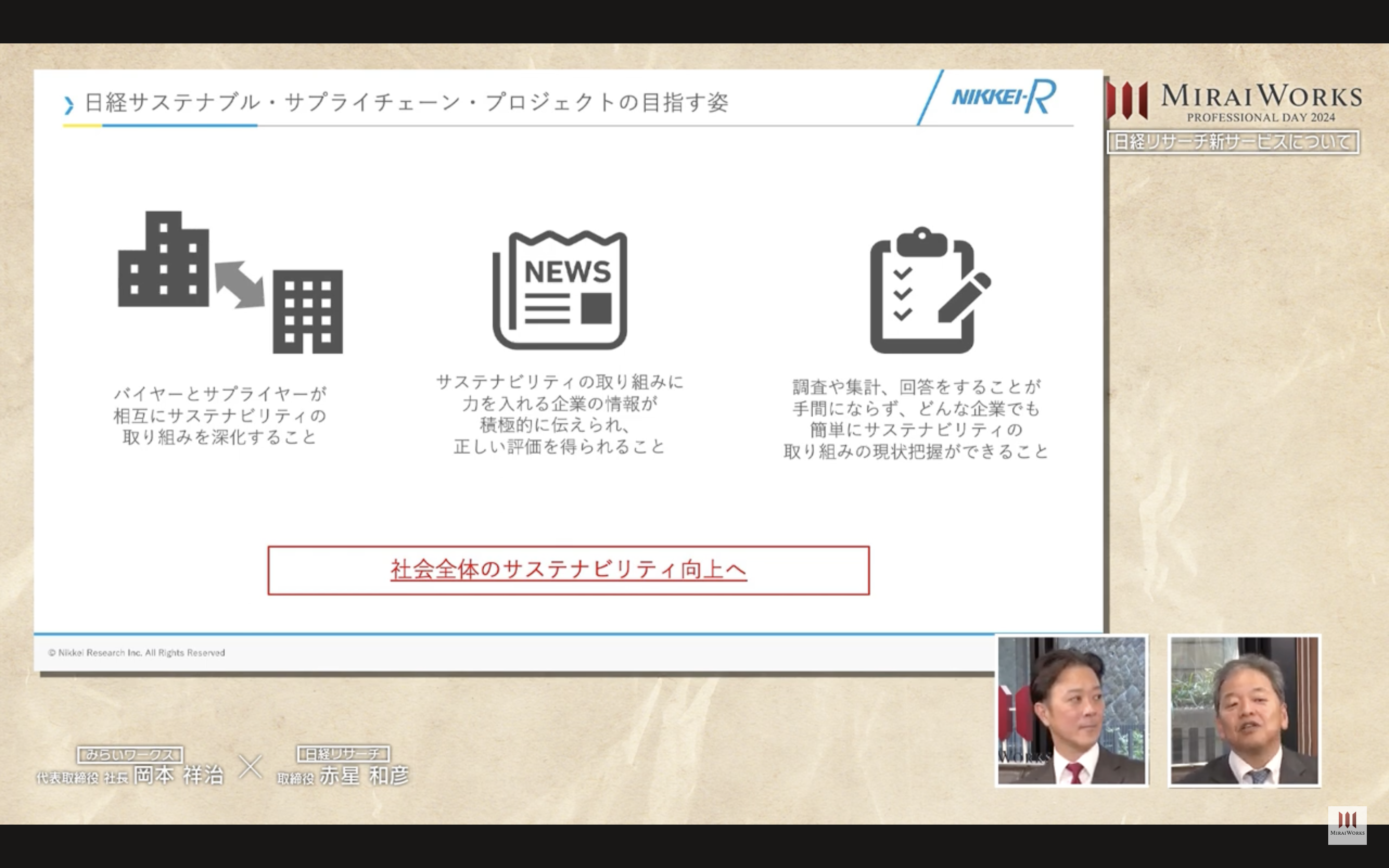

そこで日経リサーチは新事業として、調達側企業と供給側企業を結ぶデータプラットフォームの提供を始めた。調達側の企業からの要請のもとに供給側の企業に独自の「自己評価シート」への回答を依頼する。自己評価シートは、国内外の情報開示の考え方に沿って「環境」「人権・労働」「公正な事業慣行」の分野をカバーした100問程度の質問項目からなる。

プラットフォームを閲覧すれば調達側企業は供給側のESG経営の取り組み状況や課題が簡単に把握できる。一方、評価を受けた企業には同業他社との比較などで自社の立ち位置がわかる詳細なレポートを提供する。各分野の専門家や有識者の意見を反映した評価ロジックを原則開示することで、今後、優先的に取り組む必要がある課題がわかる仕組みとした。

「新事業ではデファクトスタンダードを取りにいくため、構想からローンチまでの期間を1年と決めた」と赤星氏は話す。ただ、約200人いる従業員たちは、既存事業のカスタマイズリサーチの対応で手一杯の状態。新事業は専任2人の状態でスタートした。

「中途採用も考えましたが、サステナビリティ部門の人材は引くて数多。あらゆる企業で情報開示が求められているのですから当然ですよね。そこで業務委託という形で、みらいワークスのプロフェッショナル人材の方にきてもらおうと考えました。ともに働いたのは、監査法人系コンサルティング会社でESGやサステナビリティ領域における業務経験があり、調査票を設計するスキルと経験があるという方です。

調査票設計だけでなく、国や業界団体をまきこんで普及する、営業的な役割を担ってもらう外部人材の方にもきてもらいました。元官僚の方で、官公庁時代につちかわれた豊富な経験や人脈がある。法律にも詳しく、起業の経験もあり多方面で助かりました」(赤星氏)

企業を取り巻く社会課題を軸に立ち上げた日経リサーチの新事業は、新しい領域であるESG、サステナビリティ分野の外部人材の力を得て大きく広がり始めている。

外部人材活用をご検討の方は、こちらのサイトをご参照ください。