Professional Answers!シリーズ第1弾 – 大企業における新規事業開発編 –

“板挟みイノベーター” 〜 新規事業を成功に導く管理職のための羅針盤

2025年9月のテーマは「新規事業と既存事業のシナジーについて考える」です。

新規事業を成功に導く管理職“板挟みイノベーター”からの質問に対して、4名の新規事業のプロフェッショナルに解決策を教えていただきました。

#1 新規事業と既存事業のシナジーについて考える ー石森 宏茂プロ編

#2 新規事業と既存事業のシナジーについて考える ー岩本 晴彦プロ編

#3 新規事業と既存事業のシナジーについて考える ー原口 悠哉プロ編

#4 新規事業と既存事業のシナジーについて考える ー村松 龍仁プロ編 本記事

今月の”板挟みイノベーター”からの質問

新規事業の立ち上げがうまくいき、順調に3年目を迎えています。一方で、既存事業の先細りという新たな課題が浮上してきました。振り返ると、新規事業開発プロジェクト立ち上げ時には両利きの経営を掲げていたのですが、結果的に新規事業だけが成長し、既存事業の次世代化はあまり進展しませんでした。

当時、経営企画の担当課長として両利きの経営推進に携わっていた身としては、既存事業への貢献が不十分だったという後ろめたさが若干あります。そんな中、新規事業と既存事業の統合や協業によるシナジー創出の案が出てきました。

正直なところ、この提案にどう対応すべきか迷っています。新規事業責任者として、自部門の成長に専念したい気持ちもありますが、会社全体のことを考えると、シナジー効果の可能性も無視できません。ただ、具体的にどう進めればいいのか、なかなかアイデアが浮かびません。

新規事業部門の先進的な文化と既存部門の安定した体制、場合によっては時代遅れと感じる面もある…。この相反する要素をどう融合させればいいのか。急激な変化は避けたいですし、かといって現状維持では会社全体の成長が止まってしまいそうで…。

会社全体の価値を最大化するには何が必要なのか。でも、今のチームの雰囲気も大切にしたい。この難しいバランスをどうとればいいのでしょうか。過去に似たような経験をされた方がいらっしゃれば、アドバイスをいただけると助かります。

第4回目は、村松 龍仁プロの回答です。

新規事業の成功は、既存事業とのシナジー(相乗効果)をいかに生み出すかにかかっています。しかし、現実は甘くありません。「連携すれば何とかなる」という安易な期待は、共倒れのリスクすらはらんでいます。私自身、ASEANでの事業立ち上げや国内でのD2C事業など、数々の現場でシナジーの理想と現実のギャップに直面してきました。

本記事では、成功体験だけでなく、痛みを伴った失敗から得た教訓をもとに、シナジーを「幻想」で終わらせないための具体的な思考法と実践論を、私の実体験を交えて赤裸々にお話しします。

幻想で終わらせない。新規事業と既存事業のシナジー創出の本質

「新規事業と既存事業のアセットを組み合わせれば、1+1が3にも5にもなるはずだ」

企業の経営会議では、そんな勇ましい言葉が飛び交います。私自身、これまで数多くの新規事業に携わる中で、この「シナジー」という言葉の持つ魔力と、その実現の難しさを骨身に染みて感じてきました。経営コンサルタントとして企業の戦略策定を支援していた時代から、事業会社の責任者としてASEANの地でゼロからビジネスを立ち上げた経験、そして独立後の現在に至るまで、私のキャリアは常に「新規事業」と共にありました。

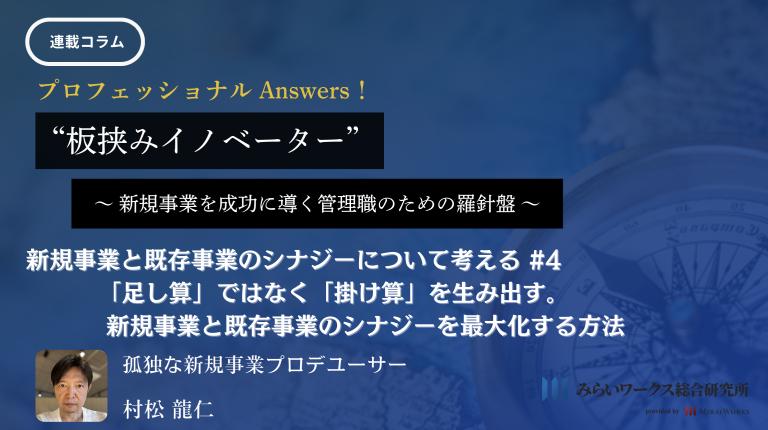

既存サービス・既存市場をそれぞれ新規に展開するとどうなるか?本当によくこの絵を描いて考えていました。

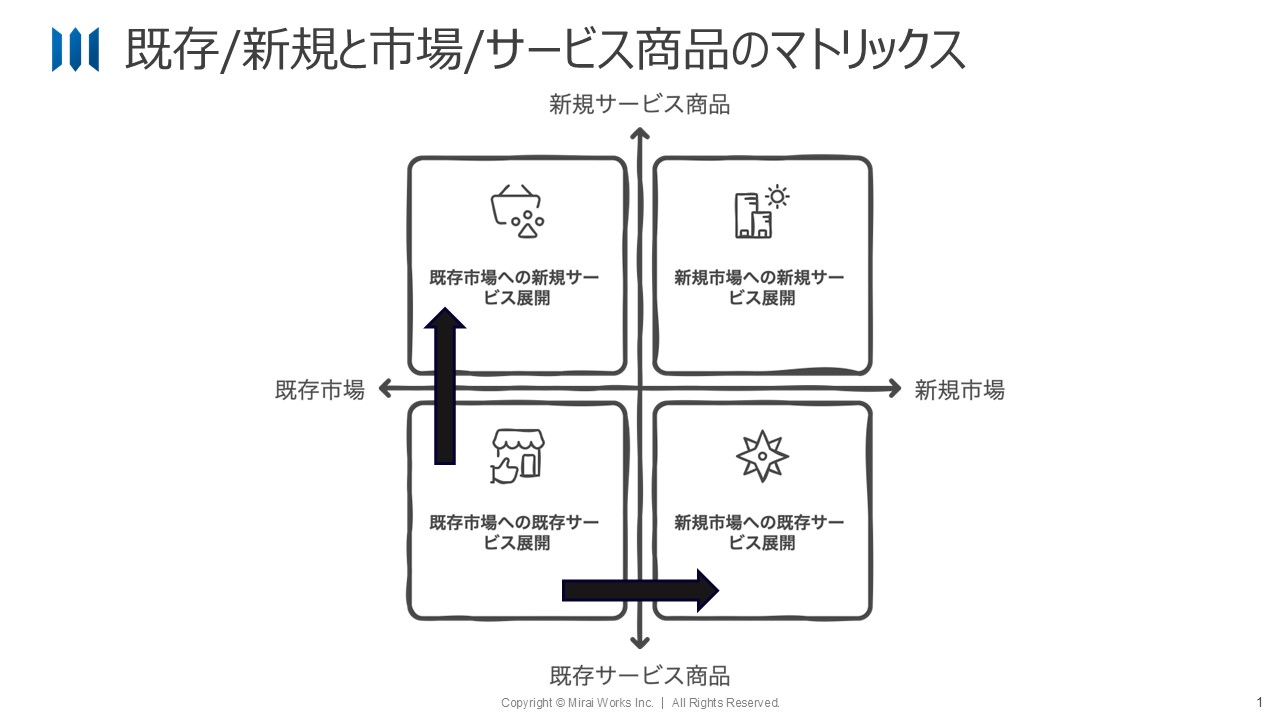

輝かしい成功の裏には、その数倍もの失敗があります。特に、既存事業とのシナジーを狙ったプロジェクトほど、理想通りに進まないことが多いのです。なぜ、多くの企業はシナジー創出に失敗してしまうのでしょうか。まずは、私自身の苦い経験から見えてきた、企業が陥りがちな「3つの罠」についてお話ししたいと思います。

罠1:「連携すれば何とかなる」という根拠なき過信

新規事業を立ち上げる際、誰もが「既存事業の〇〇を活用しよう」と考えます。それは顧客基盤であったり、技術力、ブランド力、あるいは販売チャネルかもしれません。これらは確かに強力な武器になり得ますが、同時に思考停止を招く罠にもなります。

私が過去にヘルスケア関連のD2C(Direct to Consumer:メーカーが直接消費者に販売するモデル)事業を立ち上げた時のことです。 既に国内で展開していた別ブランドのノウハウがあったため、「新ブランドでも同じように展開すれば、SNSを活用して、既存ノウハウで一気に広がるはずだ」と楽観視していました。 しかし、結果は非常に厳しいものでした。想定していた顧客の価値観、ペインの仮説、そして競争環境が、想定と全く異なっていたのです。顧客・市場を正しく見るという基本がおろそかになっていました。結局、多額の資金を投じたものの、期待したほどの成長は見込めず、事業をクローズするという苦しい結果となりました。

「既存リソースの活用」は、あくまで選択肢の一つ。それを絶対の前提にしてしまうと、ゼロベースで市場と向き合う視点が欠落します。これは、シナジー創出における最も基本的で、最も陥りやすい罠と言えるでしょう。]

罠2:短期的な成果を求めすぎる経営陣の焦り

二つ目の罠は、時間軸のズレです。順調に成長している一方で、既存事業の先細りが目立ってくると、経営陣はどうしても焦りを募らせます。株主や市場への説明責任がある以上、短期的な成果を示したい気持ちは理解できます。しかし、その焦りが現場に「早く数字を作れ」という圧力として伝わると、せっかく育ちつつある芽を摘んでしまう危険があります。

私自身、ASEANでゼロから立ち上げた事業や、美容関連の新規事業を手掛けた際、最も苦労したのはこの「短期成果と長期投資」の板挟みでした。新規事業は往々にして成果が見え始めるまでに時間がかかります。にもかかわらず、半年単位での成果を強く迫られると、顧客理解や検証よりも「数字合わせ」に走ってしまい、結局は持続的成長を阻害してしまうのです。

もちろん、既存事業の次世代化が進んでいない現状を放置するわけにはいきません。むしろ今こそ、新規事業と既存事業をどう結びつけ、会社全体の価値を最大化するのかを冷静に議論すべき時です。新規事業が既存事業に対して貢献できる領域を探り、コアコンピテンシーを維持しつつ再度成長のシナリオを書ける領域を見つけること。その際に大切なのは、短期的な売上シナリオだけでなく、3年・5年先を見据えた成長戦略を描き、経営陣と現場が共有すること。

「焦り」はどの組織でも生まれるものです。しかし、それを現場にそのまま押し付けるのではなく、中長期の道筋を言語化し、成果の見せ方を工夫することで、経営陣の安心感を生み出すことは可能です。短期と長期のバランスをどう取るかこそが、新規事業責任者の腕の見せ所だと、私は強く感じています。

罠3:組織文化の壁とコミュニケーション不足

三つ目の罠は、組織内部に潜んでいます。それは「人」と「文化」の壁です。多くの場合、既存事業を担う部署は、効率性や安定性を重視する文化を持っています。一方、新規事業チームは、スピードと試行錯誤をこれとする文化で動きます。この価値観の違いが、見えない壁となり、セクショナリズム(部署間の縄張り意識)を生み出します。

私がシンガポールのスタートアップへの投資を指揮していた時、この会社の斬新なサービスを日本で売ろうと、投資段階から日本側チームを巻き込んで進めておりました。投資が完了するまでは順調に進んでいましたが、投資が完了し、いよいよ進めようとなった段階で見えない対立が起きていました。また、私自身がASEANでさまざまな国籍のメンバーとチームを組んだ際も、言語や商習慣の違いからくる摩擦は日常茶飯事でした。

これらの経験から学んだのは、コミュニケーションの「量」、「質」、「深さ」こそが、文化の壁を乗り越える唯一の手段だということです。特に重要なのは、新規事業チームが「なぜこの事業をやるのか(Why)」という目的・ビジョンを、既存事業のメンバーに繰り返し、粘り強く伝え続けることです。そして、既存事業がこれまで築き上げてきた歴史や価値観へのリスペクトを忘れてはなりません。一方的な要求や批判は、溝を深めるだけです。シナジーとは、結局のところ、人と人との化学反応です。その触媒となるのが、地道で、愚直なまでのコミュニケーションなのです。

シナジーを「絵に描いた餅」にしないための思考法

数々の失敗を経て、私はシナジー創出が単なる「連携強化」といった精神論で達成できるものではないと痛感しました。そこには、明確な戦略と、それを支える思考法が必要です。ここでは、私がシナジーを実現するために意識している「3つの思考法」をご紹介します。

思考法①:「知の探索」と「知の深化」を両立させる「両利きの経営」

皆さんは「両利きの経営」という経営理論をご存じでしょうか。これは、既存事業を深化・改善させていく「知の深化」と、新しい知識や市場を求めて挑戦する「知の探索」を、企業が両立させることの重要性を説いたものです。(*1)

- 知の深化: 既存事業の効率化、改善、安定化を徹底的に掘り下げて考えること。ここからヒント得ることができます。

- 知の探索: 新規事業、未開拓市場への挑戦をひたすら考え続けること。自分の会社だけではなく、現地パートナーとの提携なども視野に入れながら新しいビジネスモデルを模索した経験は「知の探索」そのものです。

シナジーとは、この「深化」と「探索」がうまく結びついた時に生まれます。「深化」で得た資本やノウハウを「探索」に投じ、「探索」で得た新しい知見や技術を「深化」にフィードバックする。このサイクルを意識的に回すことが重要です。経営者は、自社が今どちらの活動に偏っているのかを常に俯瞰し、バランスを取るかじ取りが求められます。

思考法②:シナジーの種類を明確に定義する

「シナジーを創出する」という目標は、あまりに曖昧です。もっと解像度を上げ、「どの領域で、どのような種類のシナジーを生み出すのか」を事前に定義する必要があります。シナジーは、大きく分けて以下のような種類があります。

- 売上シナジー: 既存の顧客基盤へのクロスセル、ブランドイメージの活用による新規顧客獲得など。

- コストシナジー: 共通部門の統合、共同購買によるコスト削減、生産設備の共有など。

- 技術・開発シナジー: 既存技術の応用による新製品開発、共同での研究開発など。

- 組織シナジー: 人材交流によるノウハウの移転、組織文化の活性化など。

私が大手決済サービス会社の執行役員として海外の戦略投資を担当していた頃、数多くのM&Aを手掛けました。 特に印象深いのは、マレーシアの通信関連企業を買収した案件です。われわれはこのM&Aにおいて、「売上シナジー」を目標に設定しました。買収後、ただ経営を支援するのではなく、決済サービスと彼らの持つモバイル技術を組み合わせた新しいサービスを共同で開発することを検討しました。

もし、シナジーを狙うなら、まずその中身を具体的に定義することから始めるべきです。

思考法③:「非対称な」関係性を築き、育てる意識を持つ

新規事業と既存事業の関係は、対等ではありません。体力も、持っているリソースも、組織内での発言力も、全く異なります。この現実を無視して「対等なパートナーシップ」を求めると、必ずひずみが生まれます。

多くの場合、成功するシナジーは「非対称な」関係性から生まれます。つまり、親が子を育てるように、既存事業が新規事業を意識的に「守り、育てる」というスタンスを取ることが重要なのです。

私が大手ITサービス企業でASEAN地域の統括責任者をしていた際、シンガポールに統括法人を設立し、現地の有望なデジタル広告代理店への出資を主導しました。 本社(既存事業)の役割は、彼ら(新規事業)を管理・支配することではありませんで本社が保有する技術やノウハウを提供して大型の海外の官公庁案件の獲得を支援したり 、日本での成功事例を共有したりすることで、彼らが走りやすい環境を整えることに注力しました。結果的に、彼らは素晴らしい成果を上げ、社長賞を受賞することができました。

これは、親会社が子会社を一方的に助けるという意味ではありません。あくまで新規事業の自主性を尊重しつつ、彼らが持っていないリソースを提供し、外部の脅威から守る「インキュベーター(孵化装置)」としての役割を果たすということです。この「育てる」という視点なくして、真のシナジーは生まれないのです。

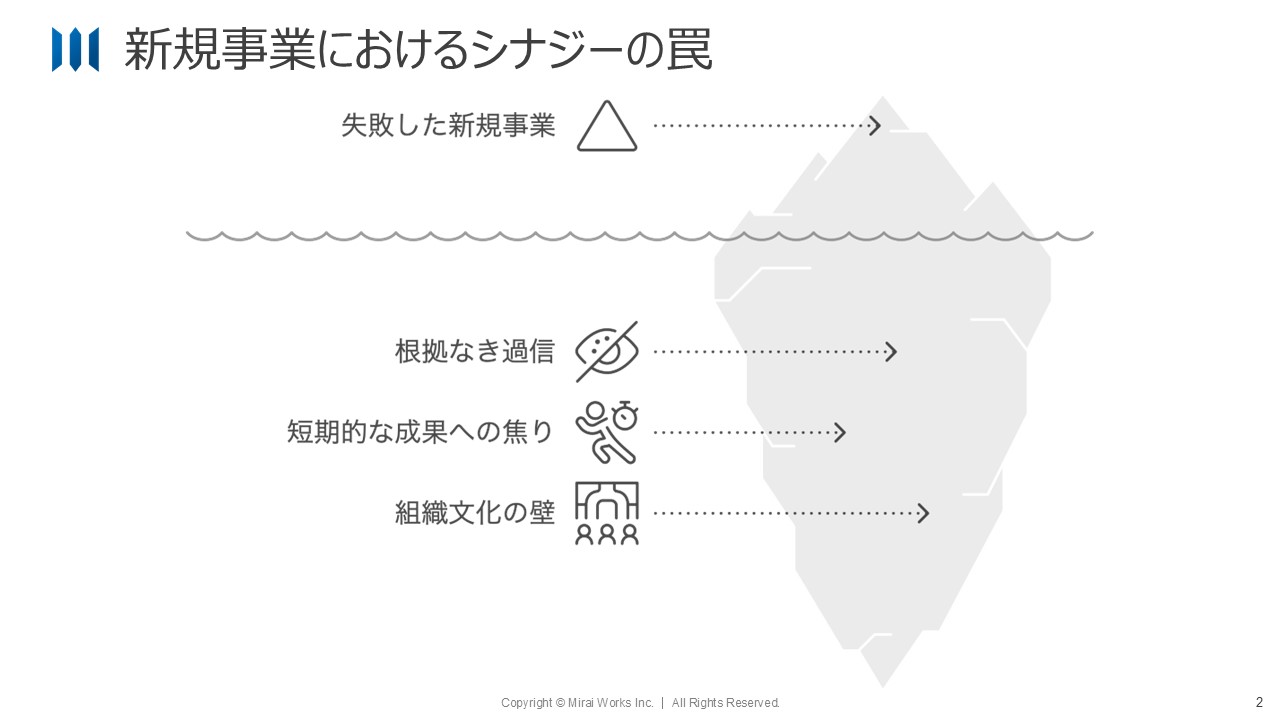

シナジー創出を成功に導く具体的な4つのアクション

思考法を理解したら、次はいよいよ実践です。ここでは、私がこれまでの経験から導き出した、シナジー創出を成功させるための具体的な4つのアクションプランをご紹介します。

アクション①:「越境人材」を意図的に育成・配置する

シナジーとは、異なる事業、異なる文化の「間」に生まれます。その「間」をつなぐのが「越境人材」です。既存事業の論理も、新規事業の論理も理解し、両者の「翻訳家」となれる人材。こうした人材の存在が、シナジー創出の成功確率を飛躍的に高めます。(*2)

私自身のキャリアを振り返ると、まさに「越境」の連続でした。新卒で日系の損害保険会社に入り、その後、米系、仏系の外資系保険会社へ。 そこから今度はPwCというコンサルティングの世界に飛び込み、会計や経営戦略を学びました。 そして再び事業会社に戻り、今度は経営者としてASEANの多様な文化の中でビジネスを立ち上げてきました。

この経験があったからこそ、例えばコンサルタントとしてクライアント企業の業務改善を行う際も、現場のオペレーションと経営層の視点の両方を理解して橋渡しができました。また、海外でM&Aを行う際も、日本の本社の意向と現地の経営陣の考えをつなぐ役割を果たすことができました。

企業は、このような「越境人材」が自然に生まれるのを待つのではなく、意図的に育成すべきです。ジョブローテーションを活性化させたり、社内留学制度を設けたり、あるいは私のように一度外の世界に出た人間を積極的に受け入れることも有効でしょう。「関わるからには第一人者となる」という信条を胸に、常に新しい領域に挑戦する気概のある人材こそが、シナジー創出のキーパーソンとなるのです。

アクション②:独立性と連携のバランスを取る組織設計

新規事業チームを既存の組織の中に置いてしまうと、多くの場合、既存事業の論理につぶされてしまいます。かといって、完全に切り離してしまっては、シナジーは生まれません。重要なのは、独立性と連携の絶妙なバランスを取る組織設計です。

具体的には、新規事業チームには独立した予算と意思決定権を与え、失敗を恐れずに挑戦できる「聖域(サンクチュアリ)」を用意することが有効です。私がシンガポールやインドネシアで子会社やJV(ジョイントベンチャー)を立ち上げた際も、本社からある程度の裁量権を与えられていたからこそ、現地の市場に合わせたスピーディーな意思決定が可能になりました。

一方で、放置は禁物です。定期的に既存事業のトップやキーパーソンと新規事業チームが交流する「場」を意図的に設定する必要があります。それは役員会のような堅苦しい場だけでなく、共同でのワークショップや、場合によっては飲み会のようなインフォーマルな場でも構いません。この「公式」と「非公式」の連携ルートを両方設計することで、組織の壁を越えた偶発的なアイデアや協力関係が生まれやすくなるのです。

アクション③:事業フェーズに合わせた評価指標(KPI)を持つ

「売上」や「利益」は、ビジネスにおける重要な指標です。しかし、生まれたばかりの新規事業に、成熟した既存事業と同じKPI(重要業績評価指標)を当てはめるのは、小学生に大学生と同じ試験を受けさせるようなものです。

私がインドネシアで立ち上げたWebサービス事業は、当初はなかなか収益化できませんでした。もしこの時、「月次売上」だけをKPIに設定されていたら、プロジェクトは早々に打ち切られていたでしょう。しかし、われわれは「提携パートナー獲得数」や「ユーザー獲得単価」といった、事業の成長フェーズに合わせたKPIを設定し、粘り強く活動を続けました。その結果、最終的には大手グローバル企業との大型契約につながり、事業を黒字化させることができたのです。

新規事業の評価は、時間軸を長く取り、フェーズごとにKPIを柔軟に変更していく必要があります。例えば、アイデア創出期は「アイデアの数」、実証実験期は「顧客の反応」、そして収益化期になって初めて「売上」や「利益」を本格的に問う、といった具合です。この柔軟な評価制度が、チームに挑戦を促し、大きなイノベーションの種を育む土壌となります。

アクション④:生成AIを活用し、組織の「血流」を良くする

最後に、現代ならではのアクションとして、テクノロジーの活用を挙げたいと思います。特に、ChatGPTやGeminiといった生成AIは、組織内のコミュニケーションを活性化させ、シナジー創出を強力に後押しするツールとなり得ます。(*3)

例えば、以下のような活用が考えられます。

- 初期アイデアの壁打ち: 考えたアイデアはスケールできるのか、競合はどのくらいきついのか、またリスクはどんなものがあるのか、等かなり網羅的に壁打ちすることが可能です。

- ナレッジの共有: 既存事業が持つ膨大な業務マニュアルや過去の成功事例をNotebookLMに学習させ、新規事業チームがいつでも必要な知識を自然言語で引き出せるようにする。

- 議事録の自動作成と要約: 部門間の会議の議事録を自動で作成・要約し、関係者全員に共有することで、情報の非対称性をなくす。

- FAQの自動生成: 双方の事業に関するよくある質問と回答をAIが自動で生成し、問い合わせ対応の工数を削減する。

私は現在、独立したコンサルタントとして、クライアント企業の業務改善支援に生成AIを積極的に活用しています。 エンジニアがいなくても、業務フローを劇的に自動化・効率化できるケースは少なくありません。部門間の情報格差やコミュニケーションコストは、シナジー創出を阻む大きな要因です。生成AIは、この組織の「血流」を良くし、部署の壁を溶かすための強力な武器になる。これは、20年前には考えられなかった、現代ならではのシナジー創出のアプローチです。

まとめ:シナジーは「作る」もの。事業責任者の覚悟が未来を切り拓く

これまで、私の経験をもとに新規事業と既存事業のシナジーについてお話ししてきました。数々の失敗を経てたどり着いた結論は、シナジーとは決して自然に生まれるものではなく、明確な意図を持って設計し、忍耐強く育んでいく「作るもの」だということです。

その過程には、既存事業の成功体験を疑う勇気、短期的な赤字に耐える胆力、そして部門間の対立を乗り越えさせるリーダーシップが不可欠です。つまり、最終的に試されるのは、事業責任者としての「覚悟」に他なりません。

私は幼い頃、経営者である父の背中を見て育ちました。さらに学生時代のテニスコーチのアルバイトで、どうすれば生徒さんが辞めずに続けてくれるかを考え抜いた経験が、マネジメントの原点となりました。その根底にあるのは、「関わるからには第一人者となる」という強い当事者意識です。新規事業も、シナジー創出も、誰かがやってくれるのを待つのではなく、自らが火中の栗を拾いに行く。その覚悟なくして、未来を切り拓くことはできません。

現在は独立し、これまでの経験を生かして企業の経営支援を行う傍ら、ダイナミックな市場とAIを組み合わせた新しい事業を構想しています。フリーランスという身軽な立場だからこそ、業界の垣根を越え、グローバルな視点で新たなシナジーを「作り出す」ことに挑戦できると考えています。

この記事が、新規事業の立ち上げや既存事業との連携に悩むすべてのビジネスパーソンにとって、「覚悟」を持って次の一歩を踏み出すヒントとなれば、これに勝る喜びはありません。

参考資料

*1 グロービス経営大学院. (2022). 両利きの経営とは?まず押さえておきたい概要と実践のポイントを解説. GLOBIS 知見録.(参考記事)

*2 経済産業省. (2022). 越境学習によるVUCA時代の企業人材育成(参考記事)

*3 Eloundou, T., et al. (2023). GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models. OpenAI.(参考記事)

<関連記事>

2024年11月 学びながら進める新規事業開発の全体像とは#1 -石森 宏茂

2024年11月 学びながら進める新規事業開発の全体像とは#2 -石森 宏茂

2024年12月 新規事業開発戦略を考える#1 -石森 宏茂

2024年12月 新規事業開発戦略を考える#2 -岩本 晴彦

2024年12月 新規事業開発戦略を考える#3 -小林 舞

2024年12月 新規事業開発戦略を考える#4 -原口 悠哉

2025年01月 新規事業開発実現のための組織人事制度を考える #1 -石森 宏茂

2025年01月 新規事業開発実現のための組織人事制度を考える#2 -岩本 晴彦

2025年01月 新規事業開発実現のための組織人事制度を考える#3 -原口 悠哉

2025年02月 “アイデア創出”と“手段としての市場調査”について考える #1 -石森 宏茂

2025年02月 “アイデア創出”と“手段としての市場調査”について考える #2 -岩本 晴彦

2025年02月 “アイデア創出”と“手段としての市場調査”について考える #3 -原口 悠哉

2025年02月 “アイデア創出”と“手段としての市場調査”について考える #4 -村松 龍仁

2025年03月 “MVP検証”という手法について考える #1 -石森 宏茂

2025年03月 “MVP検証”という手法について考える #2 -岩本 晴彦

2025年03月 “MVP検証”という手法について考える #3 -原口 悠哉

2025年03月 “MVP検証”という手法について考える #4 -村松 龍仁

2025年04月 “MVP検証”からPMFまでのプロセスについて考える #1 -石森 宏茂

2025年04月 “MVP検証”からPMFまでのプロセスについて考える #2 -岩本 晴彦

2025年04月 “MVP検証”からPMFまでのプロセスについて考える #3 -原口 悠哉

2025年04月 “MVP検証”からPMFまでのプロセスについて考える #4 -村松 龍仁

2025年05月 説得力ある事業計画について考える#1 -石森 宏茂

2025年05月 説得力ある事業計画について考える#2 -岩本 晴彦

2025年05月 説得力ある事業計画について考える#3 -原口 悠哉

2025年05月 説得力ある事業計画について考える#4 -村松 龍仁

2025年06月 プロジェクト進行中の経営陣への想定外の相談について考える#1 -石森 宏茂

2025年06月 プロジェクト進行中の経営陣への想定外の相談について考える#2 -岩本 晴彦

2025年06月 プロジェクト進行中の経営陣への想定外の相談について考える#3 -原口 悠哉

2025年06月 プロジェクト進行中の経営陣への想定外の相談について考える#4 -村松 龍仁

2025年07月 PMF達成から事業化のプロセスについて考える#1 -石森 宏茂

2025年07月 PMF達成から事業化のプロセスについて考える#2 -岩本 晴彦

2025年07月 PMF達成から事業化のプロセスについて考える#3 -原口 悠哉

2025年07月 PMF達成から事業化のプロセスについて考える#4 -村松 龍仁

2025年08月 撤退判断と再起について考える#1 -石森 宏茂

2025年08月 撤退判断と再起について考える#2 -岩本 晴彦

2025年08月 撤退判断と再起について考える#3 -原口 悠哉

2025年08月 撤退判断と再起について考える#4 -村松 龍仁